~古き良き伝統のストーリーが、世界を動かす取り組みへと進展。日本の一次産業の在り方をサスティナブルに変えていく生産者の想い~

熊本・天草の水産ベンチャー、株式会社ふく成(本社:熊本県熊本市西区、代表:平尾 優)が育てた真鯛とブランドとらふぐ「六福®︎(ろっぷく)」が、シンガポールのVVIP向けに提供される料理の素材として正式採用されました。これに伴い2025年7月よりシンガポールへの輸出を開始いたします。

決め手となったのはスペックでも価格でもなく、家庭の台所でふるまわれた漁師飯でした。

「誰から買いたいか」で魚が選ばれる時代。魚を育てるところから、届ける相手との“心を通わせる場”づくりまで。ふく成は、生産・物流・体験設計を自らの手で一貫して担いながら、モノではなく“想い”を届ける流通のかたちを築いています。その挑戦は、「価値の届け方」そのものを変え、一次産業の未来に新たな選択肢を提示しています。

シンガポールにて高い評価を得て、

ふく成の真鯛とブランドとらふぐ六福®︎が正式採用

決め手は“漁師飯”。家庭の味が心を動かした

今回採用が決まったのは、熊本・御所浦でふく成が育てた真鯛と、ブランドとらふぐ「六福®」です。選定したのは、シンガポールでVVIP層向けの料理を手がける著名シェフで、今後は現地のレストランでの提供開始に向けた準備が進められています。

シンガポールのシェフがふく成を訪れた際に体験したのは、パンフレットにも載っていない“家庭の食卓”でした。母が台所でふるまったのは、特別なごちそうではなく、いつもの漁師飯。しかしその味は、御所浦の自然、家族の暮らし、そして魚を育てる人の想いと重なり合い、深い印象を残しました。

海上タクシーに乗って御所浦へと向かう非日常の導線から、ふく成の“体験型設計”は始まります。波を切って進む船上では、すでに訪問者の期待が高まり、静かな海と島々の風景が、これからの出会いへの舞台装置となります。

夕食の席では、母が用意した家庭料理とともに、魚を育てる父と叔父が生産の背景とこだわりを語りました。ふく成が養殖を始めた背景には、祖父の先見の明がありました。「このままでは、いつか魚が獲れなくなる」。そんな危機感から、1960年より時代に先駆けて養殖に舵を切ったのが祖父であり、その志を継いだのが父と叔父です。父は熊本県で初めてとらふぐの養殖に挑戦した人物であり、叔父とともに、試行錯誤を重ねながら新たな海の価値を創造してきました。

餌へのこだわりも尋常ではありません。人間が口にできる“ヒューマングレード”の素材を使い、オリジナル配合の飼料を自ら調合。「既製品の餌では、育ち方が違う」と、魚の状態を日々見極めながら最適な組み合わせを判断する。その背景には、データでは測れない“長年の勘”と“目利き”があります。

また、二人は語りました。「自分たちだけが儲かればいいとは思っていない」と。祖父の代からの教え——“漁師が困っているときこそ、手を差し伸べよ”——を胸に、しらすが獲れない、赤潮の被害が出ている、そんな近隣漁師の声に耳を傾けます。そして、ふく成は市場価格を超えて魚を買い取る。その背景には、自社で開発した鮮度保持技術「Firesh®︎」によって、高く仕入れても高く売れる仕組みを実現しているという自負があります。

翌日には養殖場を訪れ、御所浦の“ゆりかごの海”と呼ばれる静かな海で、実際に魚が育つ現場を目の当たりにする体験が続きました。豊かな自然と、そこに命を宿す人々の姿が、シェフの五感に深く残る時間となりました。

このすべてが、魚という「商品」ではなく、「背景ごと選ばれる存在」へと昇華させるために設計された、ふく成ならではの体験でした。これらの体験設計を中心になって企画・演出したのが、専務取締役の平尾有希です。彼女は、ただ“商品”として魚を売るのではなく、「この人たちから買いたい」と思ってもらえるように、すべての動線と空間を“感動”を軸にプロデュースしました。

しかし、この演出は彼女ひとりでは実現できませんでした。シンガポールでVVIP向けの料理を提供する一流シェフが訪問すると聞きつけると、父と叔父が地域に声をかけ、母や叔母、親戚一同が台所に集まりました。「うちの魚を、みんなで届けよう」。漁師飯の準備から語り部の役まで、家族総出でこの場を作り上げたのです。それは、ふく成という企業が単に商品を作る場ではなく、「人が集まり、価値を伝え合う場所」であることの象徴でもありました。

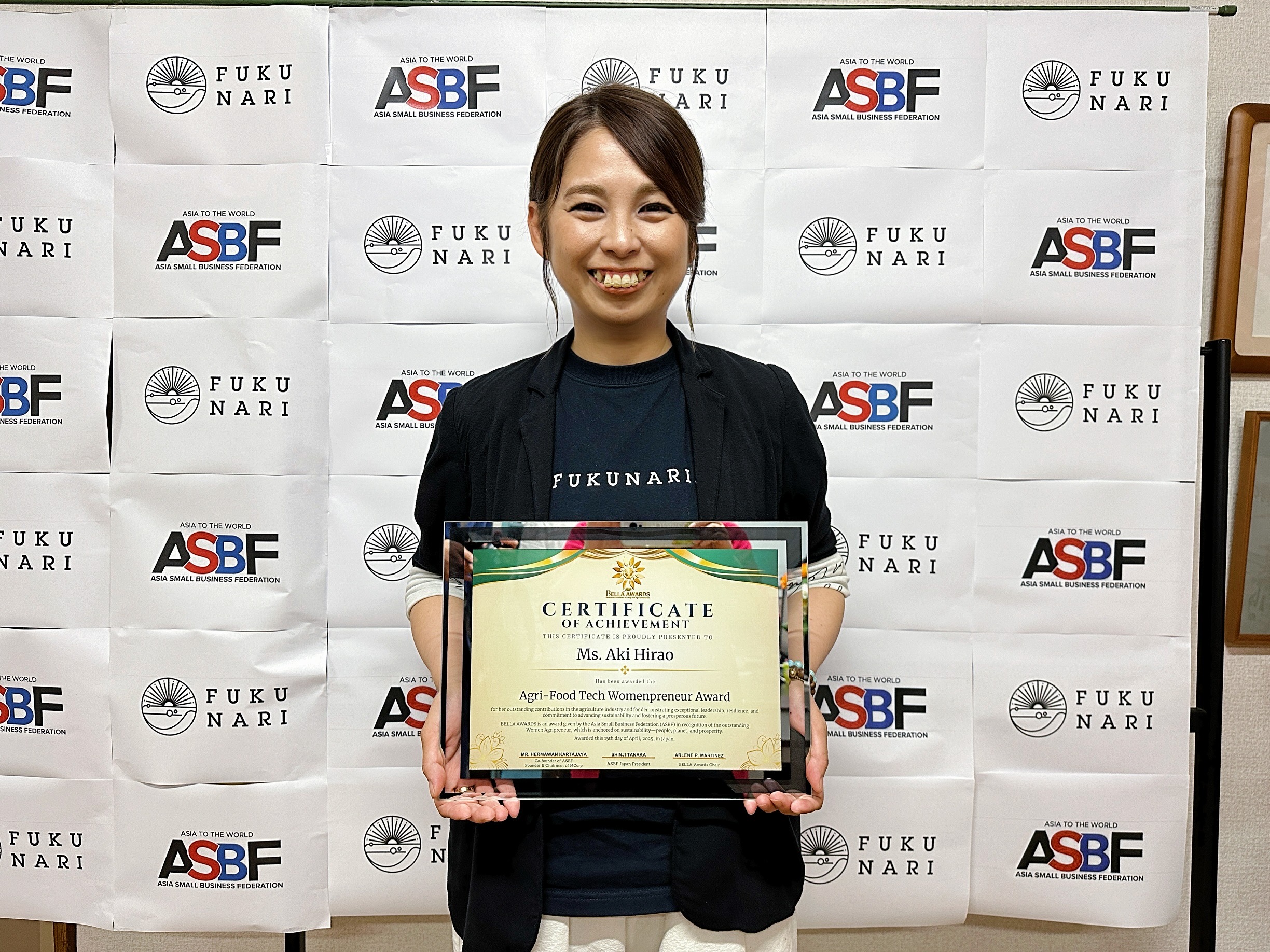

国際的評価 – BELLA AWARDS受賞が背中を押した

——「背景ごと届ける魚」が世界に響いた理由

このような「背景ごと届ける魚」という試みは、国内にとどまらず、アジアの舞台でも高く評価されています。2025年、専務取締役の平尾有希は、アジア最大級の女性起業家表彰「BELLA AWARDS」において、アグリ・フードテック部門で日本人初の1位を受賞しました。

受賞の背景には、革新的な鮮度保持技術「Firesh®︎」の開発をはじめとする技術的革新と、家族や地域との共創を軸に据えた“体験型流通モデル”の構築がありました。生産者自らが語り、もてなし、届ける——そんなふく成の実践が、「食と海の未来を拓くモデル」として国際的にも注目されたのです。

さらに、この受賞が、今回のシンガポール展開にも大きく寄与しました。現地のVVIP向け料理を手がける著名シェフにとって、BELLA AWARDSの受賞は、ふく成の理念と実績に対する信頼を後押しする要素となり、「この人たちの魚を選びたい」という意思決定を後押しするきっかけにもなったのです。

シェフの心を動かしたのは、味や品質だけではありませんでした。海上タクシーで訪れた御所浦の自然、家庭の台所で出会った漁師飯、そして父と叔父が語った魚へのまなざし——すべてが“背景”としてシェフの記憶に残り、彼の料理の素材としてふく成の魚が選ばれたのです。

一次産業の課題を乗り越える

「誰に売るか」を起点とした逆転の設計

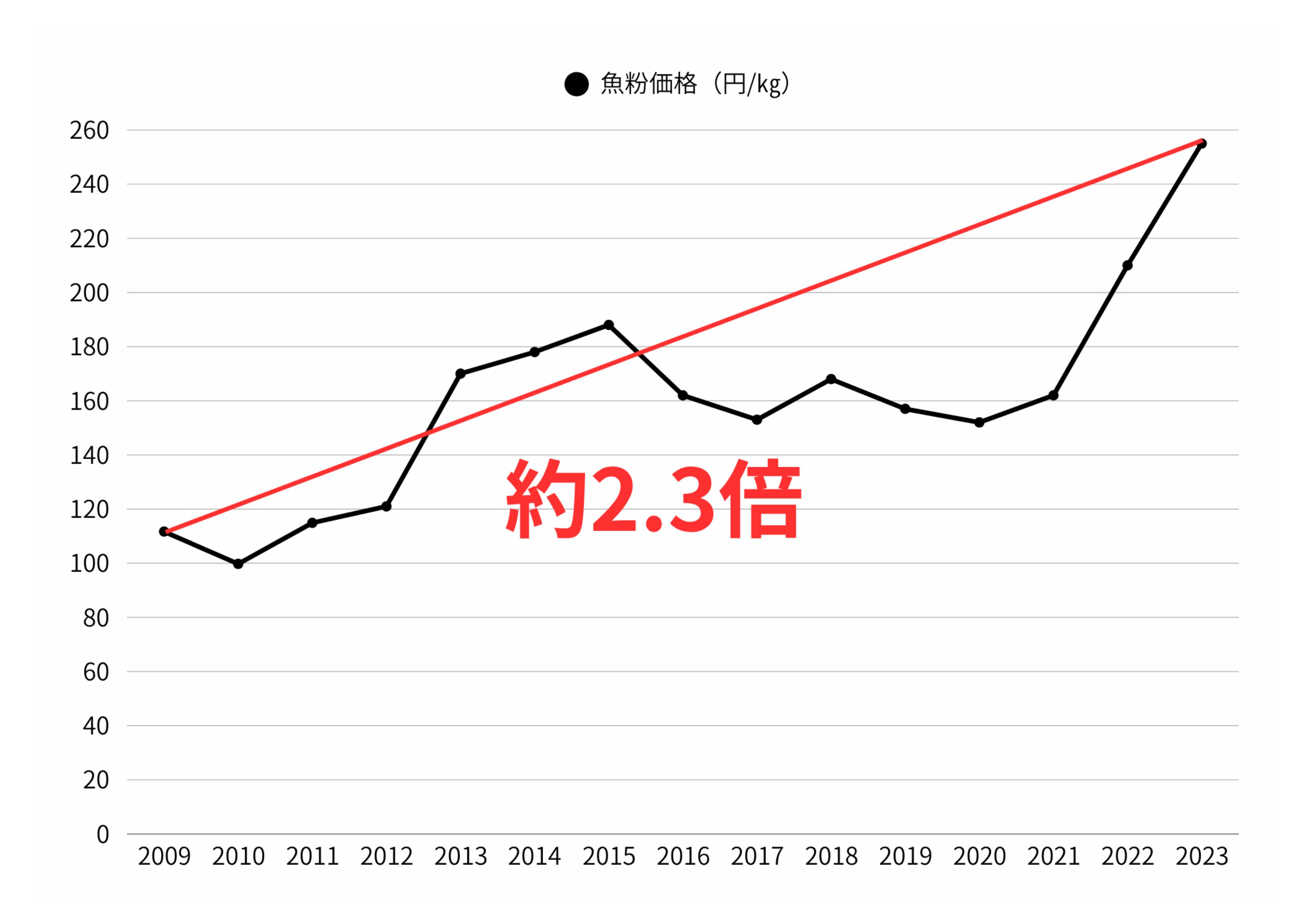

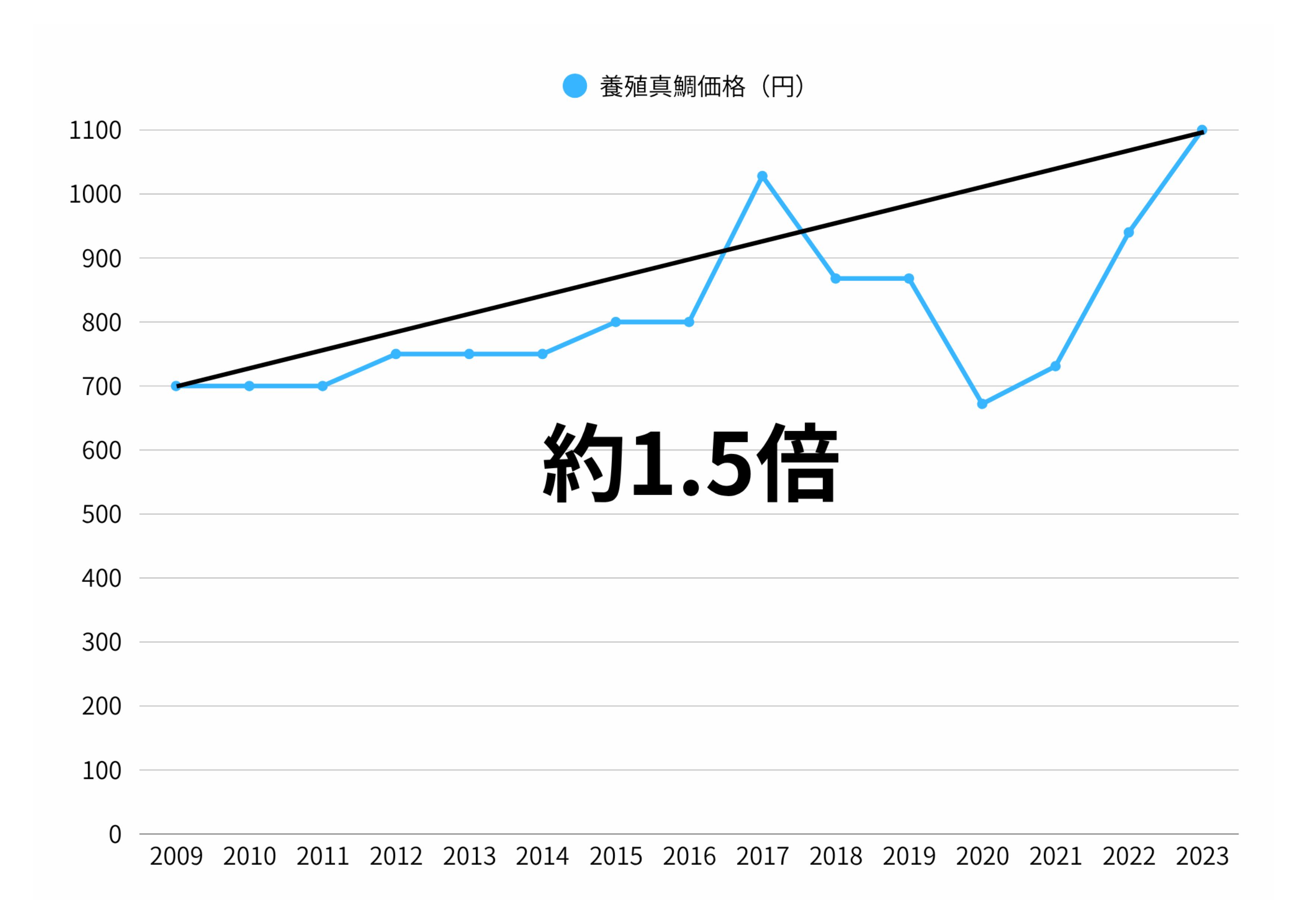

日本の一次産業は、現在、大きな矛盾を抱えています。国は輸出の促進や外貨獲得を掲げていますが、一方で現場の生産者たちは「高く売れない」という現実に直面しています。特に円安が進む中では、原価が高騰しても、その分を価格に転嫁することが難しい構造が浮き彫りになっています。

市場に出せば、価格は市場の相場で決まってしまいます。商社に委ねれば、量の論理に巻き込まれてしまいます。さらに、コールドチェーンが整っていない国へ輸出すれば、せっかくの高品質な魚も、現地に届くころには劣化してしまうのです。このように、「良いものをつくっても、適切に届ける手段がない」——これが、現在の一次産業が抱える構造的なジレンマです。

こうした状況に対して、ふく成は“戦う場”そのものを変えるという選択をしました。

大量生産・大量流通の市場競争から距離を置き、自分たちの価値を信じて、それを正しく評価してくれる買い手との出会いに力を注いでいます。誰に売るのかを見極め、魚そのものだけではなく、その背景にある「暮らし」や「人」「環境」までを含めて、丁寧に伝えていくことを大切にしています。

「スペックではなく、“誰から買いたいか”で選ばれる魚」——この実現に向けて、ふく成は技術だけでなく、伝え方の工夫と知恵を重ねてきました。

一次産業は「安く売らざるを得ない」という思い込みを手放し、自分たちで価値を意味づけ、自分たちの言葉で伝えていく。ふく成は、その新たな一歩を、着実に踏み出しています。

価格ではなく、物語で選ばれる

生産者だからできる“体験型流通モデル”

ふく成が目指しているのは、単なる価格競争ではありません。「どのような人が、どのように育てた魚か」。その背景を共有したうえでこそ、「この価格で買いたい」と納得してもらえる関係が生まれます。

海上タクシーによる訪問、家庭料理と語り部の夕食会、そして翌日の養殖場ツアー。

これら一連の体験は、単なるプロモーションではなく、“心の接点”を設計する試みです。体験を通じて「魚が、暮らしごと記憶に残る」それが、ふく成が実証した感動のプロデュースです。

その背景には、養殖から加工・冷凍・輸送、販売や体験提供までを自社で一貫して担う「フィッシュバリューチェーン」の存在があります。

この仕組みは、生産・物流・品質管理といった機能的役割にとどまらず、訪問体験や商品提供における“感情設計”の中核としても機能しています。全体を自社で設計・運用できるからこそ、商品と背景が矛盾なく結びつき、「誰から買いたいか」に応える流通モデルが実現しているのです。

さらに、ふく成が開発した鮮度保持技術を活用したブランド「Firesh®︎(フィレッシュ)」は、賞味期限を最大30倍に延ばし、旨味を127%引き出すことに成功しました。この技術を活かした商品は、産直ECサイト「食べチョク」において2年連続で水産部門の売上1位を記録するなど、高い評価を得ています。漁師さんから少しでも良い条件で買い取らせていただきながら、それを納得感のあるかたちでお届けできる。この循環は、地域の漁師たちが手がけた魚を正当な価格で引き取るという、ふく成の社会的な使命にもつながっています。

このように、「生産者自身が語り、もてなし、届ける」全体像を自ら構築することで、ふく成は“背景ごと選ばれる魚”を実現しました。価格で売る時代から、物語と信頼で選ばれる時代へ——ふく成はその扉を開いています。

関係者コメント

シンガポールのシェフ Lawrence氏:

「Akiさん、Masaruさん、心くん、福成お父様、お母様、政一さん、そして、皆様の温かいおもてなしと、本当に!心から美味な「六福ふぐ」と「真鯛」、素晴らしい御所浦のお料理。それにふく成さんの養殖場のこだわりと歴史とふく成様の代々つながっていく努力と愛情を受け取りました。ありがとう。」

平尾取締役の母 平尾 ミサエ氏:

「普段お会い出来るようなお客様ではない方のおもてなし料理と聞いていたため、困惑していましたが、本当にいつも作っているご飯をお出しただけです。いつもの作っている料理飯が、まさかこんなに喜んでいただき、会社に貢献できたことは私たちも嬉しく思っています。」

平尾取締役の父 平尾 福成氏:

「今までやってきた自分たちの努力やこだわり、当たり前にやってきていたことが、魚を使ってくださる方から、直接ご意見を伺えたこと、私たちとしても貴重な機会をいただきました。

また、会社の歴史や私たちがやってきたことに共感してもらい、ご評価いただけたことはとても嬉しい事でした。ありがとうございました。」

取締役 平尾 有希氏:

「ふく成は、“もの”だけではなく、その商品が生まれるまでの“ストーリー”も一緒にお届けしたい。それは、私たちが生産者(一次産業者)であるから出来ることでもあり、伝えられることでもあります。

今回のこの機会は、弊社のストーリーに共感して下さっているパートナー企業の方々のおかげであります。出会いは財産であり、会社の宝となります。

ふく成は、オリジナルの商品紹介方法を全スタッフと島の関係者など皆で、全力でお届けしています。

これからも私たちの想いをたくさんの方にお届けしていきたいと思います。」

一次産業が描く、新しい未来のかたち

御所浦で育った真鯛とブランドとらふぐ「六福®」、世界へ

一次産業が直面する課題——高騰する原価、脆弱な流通、価格競争にさらされる構造——。ふく成は、それらを「感情で選ばれる価値設計」で乗り越えようとしています。

養殖から加工、冷凍、輸送、そして体験演出に至るまで、社内で一貫して担う“フィッシュバリューチェーン”を構築し、生産から消費者への提供までの仕組みを整備してきました。

その中核をなすのが、ふく成独自の鮮度保持技術ブランド「Firesh®︎(フィレッシュ)」です。賞味期限を最大30倍延ばし、旨味を127%引き出すこの技術は、魚の価値を最大限に引き出し、適正な価格で届けるための土台となっています。

加えて、「誰に・どのように届けるか」という届け方にもこだわり、ふく成では“共感を軸にした体験設計”を実践しています。単なる説明ではなく、海の風景、食卓の空気、生産者の言葉を届ける仕組みづくりは、感情と記憶に残るプロデュースです。

私たちが現場で重ねてきた試行錯誤は、全国の多くの生産者が日々向き合う課題と重なり、「参考になるかもしれない」と関心を寄せていただくことも増えています。私たちの取り組みが、それぞれの現場で価値を届けるうえで、小さなヒントとなればこれほど嬉しいことはありません。「誰から買いたいか」が価値を生む時代。一人ひとりの生産者が歩む道が、地域と食の未来をかたちづくっていくと、私たちは信じています。

株式会社 ふく成について

社名 :株式会社 ふく成

所在地 :熊本県熊本市西区田崎町380-9

代表取締役:平尾 優

設立 :2016年7月

ミッション:「サスティナブルな水産業を構築し、子供たちの未来に食をつなぐ」

事業内容 :水産養殖・水産卸売・水産加工・ネット販売

資本金 :300万円

HP :https://fukunari.jp/

Facebook :https://www.facebook.com/fukunari.amakusa/

Instagram :https://www.instagram.com/fukunari.amakusa/

【実績】

◆ブランドとらふぐ「六福®」第11回チームシェフコンクール最優秀賞「審査員特別賞」他3賞受賞

◆産直EC「食べチョク」年間アワード2020年・2021年 2年連続 水産部門1位獲得

◆ICCサミット2023「クラフテッドカタパルト」グランプリ獲得

◆アジアの農林水産分野で革新を起こす女性起業家を称えるBELLA AWARDS 2025 アグリ・フードテックウーマンプレナー部門 1位( アジア1位 )