木を伐って、使って、植えて、育てる。福知山市×地元林業事業者による、森林資源を次世代につなぐ持続可能な森林整備がスタート

京都府福知山市(市長:大橋一夫)は、植林から育林、伐採までのスキルと、数百ヘクタールに及ぶ広大な森林を管理するノウハウを持った地元林業事業者である福知山地方森林組合(代表:中村典之さん)、伊東木材株式会社(代表:伊東和哉さん)との間に、利用期(育成した林木を伐採して収穫する時期)を迎えた市内の人工林において、『伐って、使って、植えて、育てる』というサイクルを適切に回していくために、循環型森林整備の推進に関する協定を3月26日に締結しました。

林業事業者を公募の上、協定を締結し、循環型森林整備を推進する取組は、京都府内初で、全国でもあまり類を見ません。森林面積約75%である福知山市の森林資源を次世代につなぐ、官民連携の取組です。

この施策の目的

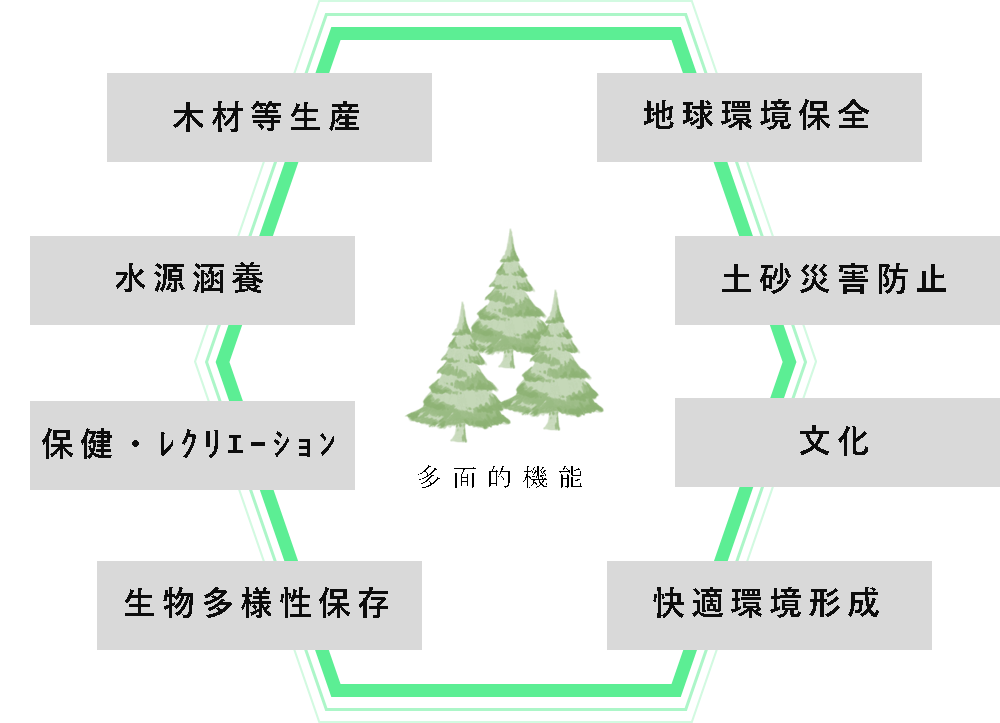

森林は、私たちに木材を供給してくれるだけでなく、二酸化炭素を吸収する、水を貯留し洪水を緩和する、土砂の流出を防ぐ、川や海へ養分を供給する、多様な生物を育む、風景や安らぎを与えるなど、さまざまな機能を有しており、これらを総称し『森林の有する多面的機能』と呼ばれています。

これらの機能は、単独では必ずしも強力ではなく、限界があります。一つ一つはそれほど強力ではないものの、一つの森林が多くの機能を重複して発揮でき、総合的に強力であることが森林の大きな特徴です。

これから推進していく循環型森林整備は、利用期を迎えた森林資源の収穫と更新を行うことで、木材等生産機能を高度に、かつ、持続的に発揮させることを目的としています。

福知山市の森林の概況と課題

循環型森林整備とは、木を『伐って、使って、植えて、育てる』を繰り返し、森林資源を持続的に循環利用することです。木材価格の低迷や造林費用の負担が大きいことにより、特に”伐って”・”植えて”の部分が進まないことが国全体の課題となっています。本市においても、木の生長を促す間伐を中心とした森林整備が永らく行われてきました。

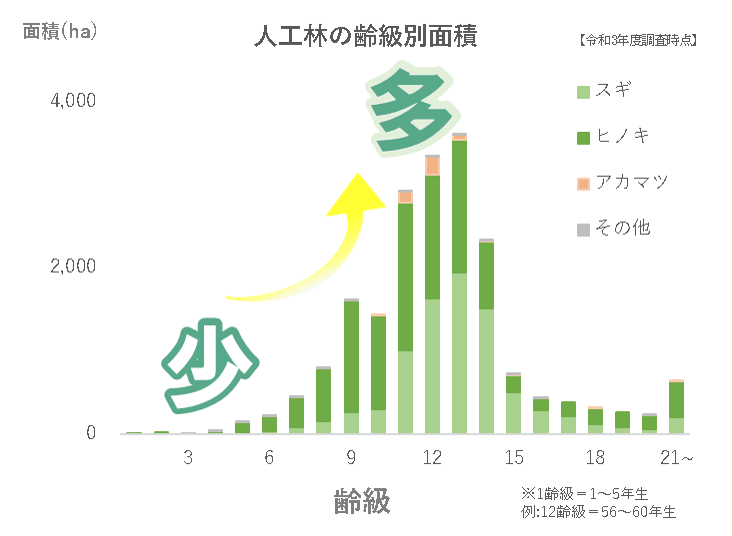

福知山市は総面積55,254haのうち、実に約75%を森林が占めています。スギ・ヒノキなど人の手で植えられた人工林(スギ・ヒノキ)の樹齢は、61~65年生が最も多く、51~70年生に集中しています。これは、全国でよく見られる傾向で、戦後拡大造林(50~70年前)に植えられたスギ・ヒノキが成熟して伐採できる状態になっている一方で、直近30年では木材価格の低迷と植林費用の負担等から、植林がほとんど行われておらず、若い森林が極端に少ない状態になっています。

将来に渡って、森林資源を適切に残していくには、『伐って』=まとまった範囲の成熟した立木を伐採・収穫する『主伐』(皆伐)と、『植えて』=新たに苗木を植裁する『再造林』を実施し、若い木を育てていく必要があります。

『福知山市循環型森林ビジョン』について

こうした状況の中、市内の人工林において循環型森林整備を推進していくための方針として、『福知山市循環型森林ビジョン』(以下「森林ビジョン」という。)を令和6年8月に策定しました。

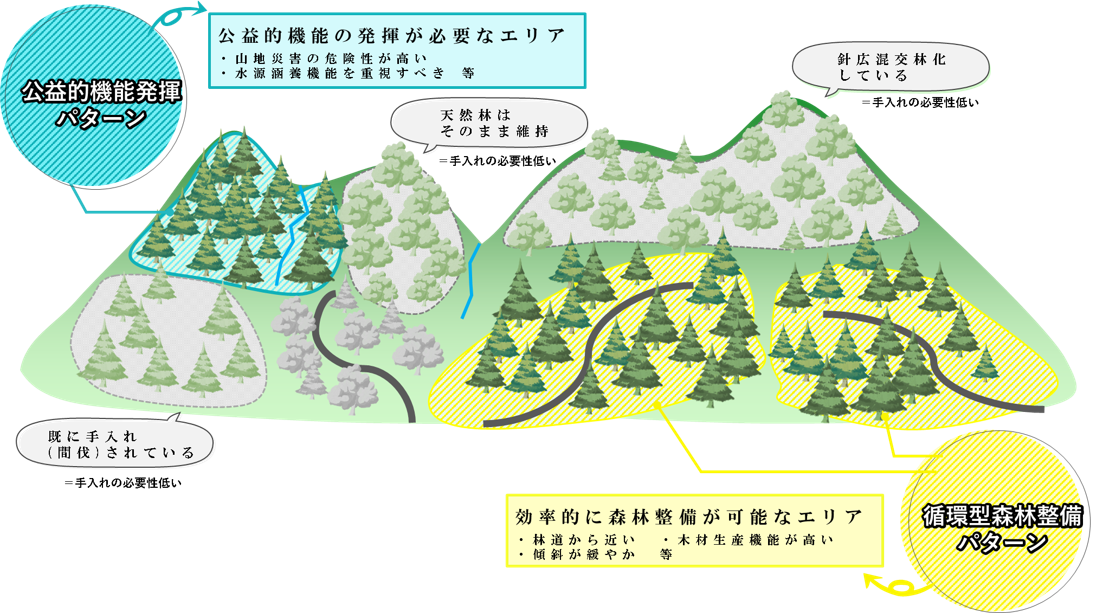

森林の有する多面的機能は、いずれも重要であることは言うまでもありませんが、それぞれの森林の立地条件や環境ごとに重視すべき機能を考え、最大限に発揮させることが重要です。

このことからも、森林ビジョンでは、目指す姿として、 “林道に近接している” ”傾斜が緩やか” ”林地生産力が高い”といった『施業条件が有利な森林』を中心に、木材等生産機能を高度に、かつ、持続的に発揮させることとしています。

また、森林ビジョンの達成に向けた10年後の到達目標として、次のとおり定めています。

[10年後(令和17年度)の到達目標]

① 主伐・再造林35ha/年の達成

② 循環型森林整備を行うエリア350haの集約化

③ 効率的,効果的な施業手法の確立

『① 主伐・再造林35ha/年の達成』について

現在、市内で主伐は3ha~9ha程度実施されていますが、伐採跡地の更新方法は、人工造林(苗木の植栽等、人の手で森林を造成すること)と天然更新(自然に落下した種子等から森林を定着させること)のうち、圧倒的に天然更新が多く、主伐と再造林(人工造林)が併せて実施されるケースは極めて少ない状況です。

人工林の確実な更新を図り、森林資源を適切に循環利用していく観点から、1年間で35haの主伐・再造林を実施できるように取組を進めます。

『② 循環型森林整備を行うエリア350haの集約化』について

森林整備の実施に至るまでには、森林の現況調査、個々の森林所有者の意向と森林境界の確認、契約締結、施業団地全体の計画の作成など、多くの事務作業が不可欠です。更に、事業採算確保の観点から、国や京都府の補助金を活用することが重要ですが、主な補助要件の一つとして、森林整備を実施する箇所における『森林経営計画』の作成が必要です。

森林経営計画とは、一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年間を一期とする計画を指し、作成には、少なくとも30ha(※例外あり)を超える森林を集めるノウハウ、森林の保育や間伐等を含む広範な知識、計画に基づき適切に森林整備を行う実行力が求められます。

森林経営計画の作成を含む森林整備に至るまでのこれらの事務を、森林ビジョンでは『集約化』と呼んでおり、今後、主伐・再造林の施業量を35ha/年を目指し積み上げていくためには、施業量を超えるペースで集約化の作業を進めていく必要があります。

『③ 効率的,効果的な施業手法の確立』について

市内の広大な人工林において、循環型森林整備を展開していくためには、ICTや先進技術を積極的に活用するとともに、電動化・動力化を進め、一つ一つの施業工程を洗練し、生産性向上の取組を進めていく必要があります。

福知山市が抱えるもう一つの課題と対策

本市の森林の概況は前述のとおりであり、森林ビジョン実現に向け、すぐにでも森林整備に着手していきたいところですが、それを阻むもう一つの課題があります。

それは『森林所有者の山離れ』という問題です。かつて自ら木を植え、手入れをされた方々も、高齢化や代替わりにより徐々に”山離れ”が進んだ結果、森林をどう管理していいか分からないという所有者が増える、森林境界の情報が失われる、相続登記等の手続きがなされず誰が所有者か分からない森林が増加する等、円滑な森林整備を阻む大きな障壁となっています。

こうした状況を鑑み、本市では航空レーザ測量により取得した高精度な地形図・林相区分図(樹種を識別した図面)を元に、森林所有者や地元精通者からの情報、古地図や森林計画図、公図といった図面等を複合的に分析し、森林の境界を推定する『森林境界明確化』を、実に年間2,000ha前後に及ぶ広大な森林を対象に進めています。

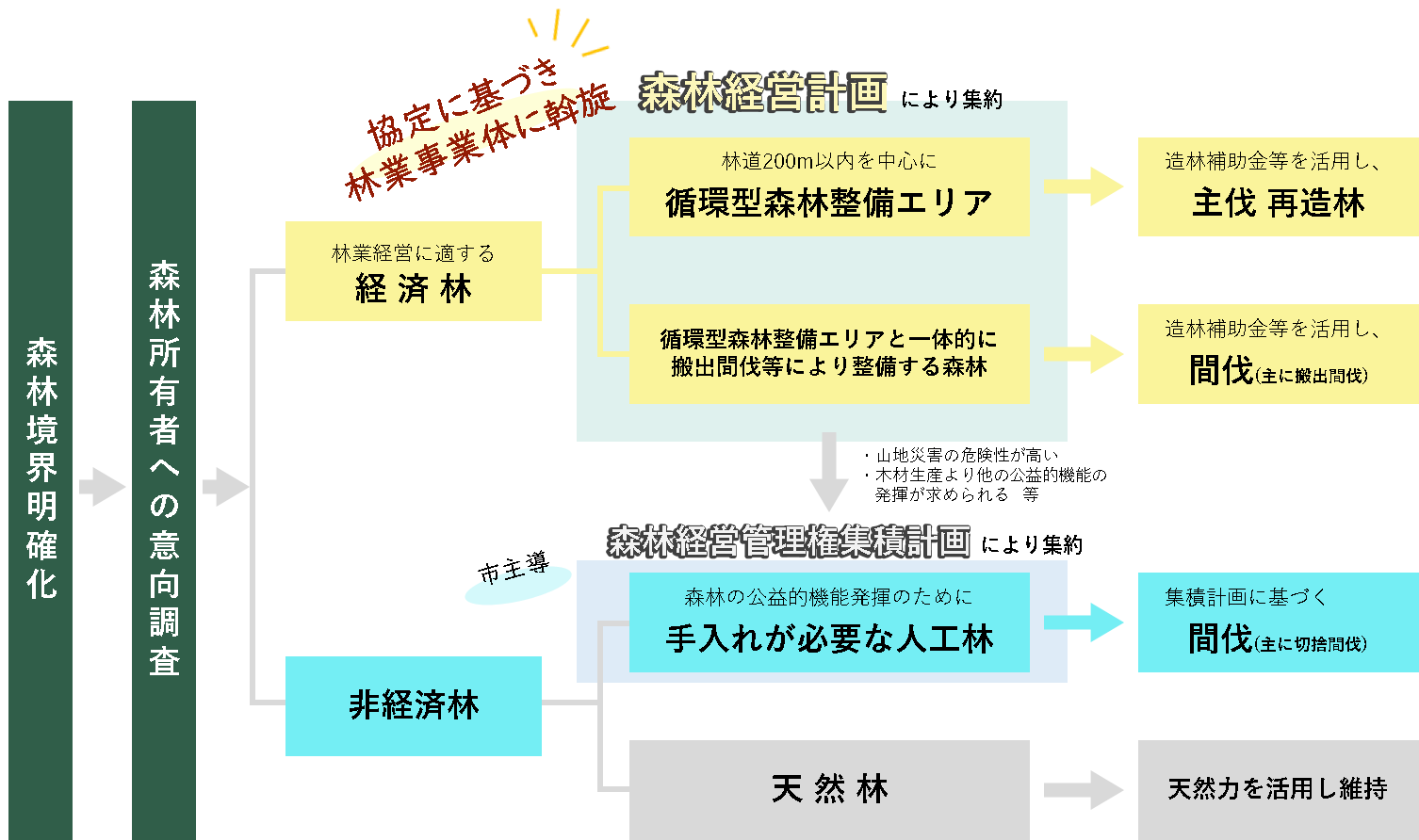

これらの取組により集積した高精度な森林情報をベースに、『森林を自身で経営管理できない、どうしていいか分からない』という所有者の森林を市がまとめ、地域の事業者にうまく橋渡しをしたり、防災の観点から市が直接森林整備を実施する仕組みである『森林経営管理制度』により、森林整備を進めていくこととしています。

福知山版 『森林整備のすすめ』

本市では、上記の『森林経営管理制度』の枠組みの中で、特に効率的に森林整備が可能なエリアを中心に、循環型森林整備を進めます。

事業のイメージと流れは次の図のとおりです。

▼これまで林業事業者が行っていた森林境界の確認や所有者との調整の部分を、市主導で面的に行うことにより、効率的・効果的に森林整備に繋げていきます。

協定が果たす役割

今回締結する循環型森林整備推進協定では、市・協定締結者ともに循環型森林整備の推進に関して、その時々に直面する課題の解消に向け、連携・協力するという基本事項のほかに、それぞれの主な責務・役割として次のとおり定めています。

▼福知山市の責務・役割

・これまで進めてきた航空レーザ測量等により、樹種、樹高といった森林の基礎情報の集積に努める。また、森林境界明確化や森林所有者への意向調査により、森林の境界情報と所有者情報の集積に努める。

・集積した情報を、森林所有者の同意の範囲内で協定締結者に提供し、循環型森林整備エリアの円滑な集約化に努める。

▼協定締結者(林業事業者)の責務・役割

・循環型森林整備を行う森林については、森林経営計画を作成し、効率的かつ適切な森林整備を行う。また、集約化にあたっては、面的なまとまりを持つ森林は積極的に集約化を行う。

・主伐(皆伐)を行う場合、伐採跡地は人工造林により確実な林地の更新を行う。

・ICT技術や先進技術を積極的に活用し、生産性向上及びコスト縮減を図り、森林所有者への適切な利益還元に努める。

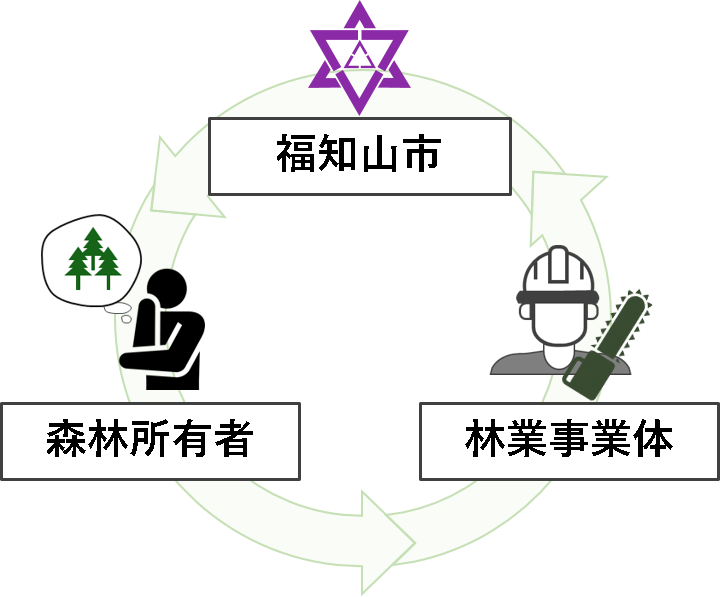

このように、森林整備の実績とノウハウを有する林業事業体と協定を締結し、市が『自身では管理ができない』という意向を持つ所有者の森林をまとめ、事業体に情報共有・斡旋する仕組みを整えるとともに、主伐・再造林と一体的に森林整備を実施できるエリアを森林経営計画(※)としてまとめ、面的にまとまりをもった効果的・効率的な森林整備を行っていくことで、木材の循環利用の実現、手入れ不足の人工林の解消と森林の有する多面的機能の向上、森林整備のスピードアップ、森林所有者の負担・不安軽減など、現在の森林・林業を取り巻く様々な課題の解決に繋げます。

(※)森林経営計画・・・一体的なまとまりのある森林(山や谷などの地形界でくくられた面的なまとまりのある森林)を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年間を一期とする計画。

(参考)協定締結者を引き続き公募しています

福知山市は、広大な森林において循環型森林整備を積極的に進めるべく、今後も循環型森林整備推進協定の締結者を公募します。

ただし、森林経営管理制度の一環としての取組であることや、森林経営計画による施業の集約化と計画に基づく適切な森林整備のノウハウが必要であることを鑑み、協定締結に関する要件を次のとおり定めています。

▼協定締結者の要件

(1) 福知山市内に本社または本店を有する者であること。

(2) 森林経営管理法第36条第2項の要件に適合し、京都府において公表されている者であること。

(3) 応募の日から過去2年以内に、福知山市内の森林において有効な森林経営計画を有する者であること。

■『循環型森林整備を共に推進するパートナー企業を公募します』

https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/26/72578.html

■『福知山市循環型森林ビジョンを策定しました』