(文部科学記者会、科学記者会、筑波研究学園都市記者会、農政クラブ、農林記者会、農業技術クラブ、東北6県県政記者会、環境問題研究会、環境記者会、郡山記者会同時配布)

東京都立大学、中央大学、農研機構、国立環境研究所らの研究チームは、イネの出穂時期データと気象データに基づくカメムシ2種の発生シミュレーションを組み合わせることで、斑点米はイネとカメムシの成長タイミングが一致したときに発生する可能性が高いことを明らかにしました。この成果は、斑点米被害の発生を予測すること、更にはイネの脆弱期間とカメムシの攻撃期間が重ならないように作付け時期や防除時期をコントロールする等、気候変動下における農業の適応策につながることが期待されます。

1.概要

主にカメムシ類が引き起こす斑点米(注1)の発生は、コメの品質を落とし、価格を下落させるため、コメ農家にとって最も悩ましい課題の一つです。近年、東北地方では斑点米被害を起こすカメムシ類の発生面積が増加傾向にあり、各地で対策が行われています。しかし、斑点米被害を引き起こす主要なカメムシ類は複数種にわたること、これらの多くは在来種であり、年ごと・地域ごとに発生数が大きくばらつくこと等から、その被害予測は困難でした。東京都立大学大学院 都市環境科学研究科の田村優衣大学院生(当時)、大澤剛士准教授、中央大学の高田まゆら教授、農研機構 東北農業研究センターの田渕研上級研究員、国立環境研究所の吉岡明良主任研究員らの研究チームは、イネの出穂時期データと気象データに基づくカメムシ2種の発生シミュレーションを組み合わせることで、斑点米はイネとカメムシの成長タイミングが一致したときに発生する可能性が高いことを明らかにしました。この成果は、斑点米被害の発生を予測すること、更にはイネの脆弱期間とカメムシの攻撃期間が重ならないように作付け時期や防除時期をコントロールする等、気候変動下における農業の適応策につながることが期待されます。

■本研究成果は、7月6日付けで、Springer-Natureが発行する英文誌『Scientific Reports』上で発表されました。本研究は、JSPS科研費16H05061の助成を受けたものです。

2.ポイント

- 斑点米被害は、わが国の水稲作に多大なる被害をもたらしている重要課題です。

- イネの出穂時期データとカメムシの発生シミュレーションを組み合わせることで、斑点米はイネとカメムシの成長タイミングが一致したときに発生する可能性が高いことが明らかになりました。これは、その年の気象条件が斑点米発生に強く関連することを示唆します。

- 本研究の成果を活用することで、気候変動下において斑点米被害がどのように変化するかを予測する等、将来的な被害予測や被害回避に貢献することが期待できます。

3.研究の背景

食料の安定的な生産は、農業の最も重要な役割です。加えて農業を行う農地は、良好な景観の形成や生物多様性の保全等、食料生産以外にも多面的な機能を持ち、様々な利益を私たちにもたらしてくれます。ただし、農業活動は自然環境を利用する活動であるため、害虫発生をはじめとする様々な困難を避けることができません。水稲作は、わが国の農地の約半分を占める主要な農業形態ですが、これまで様々な病害虫の被害に悩まされてきました。農業関係者は、安定的な食料生産に向け、これら病虫害に対する研究や技術開発に取り組み、克服してきました。それでも新たな課題は尽きることなく発生します。現在の水稲作においては、カメムシ類の吸汁によってコメが変色し、価格が下落する「斑点米」(図1)の抑制が、最も重要な課題の一つとなっています。

斑点米の被害は全国各地で発生していますが、東北地方では近年その発生面積が増加傾向にあります。東北における斑点米発生の主要因はアカスジカスミカメ(Stenotus rubrovittatus)(以下、「アカスジ」という。)およびアカヒゲホソミドリカスミカメ(Trigonotylus caelestialium)(以下、「アカヒゲ」という。)(図2)によるものと考えられています。これらカメムシはいずれも体長4-5 mm程度の在来種であり、それぞれ野外での発生数が年ごと、地域ごとで大きくばらつくことが知られています。さらに斑点米自体の発生も年や地域で大きくばらつき、どういった条件下で被害が発生するのかというメカニズムは不明のままで、農業関係者もこの対策に苦慮しています。一つの可能性として気候変動の影響が挙げられていましたが、詳細な原因については未解明のままでした。

図1.カメムシの吸汁によって発生した斑点米。米粒が部分的に黒や茶褐色に変色してしまう。

図1.カメムシの吸汁によって発生した斑点米。米粒が部分的に黒や茶褐色に変色してしまう。

図2.左からアカスジカスミカメ、アカヒゲホソミドリカスミカメ。

図2.左からアカスジカスミカメ、アカヒゲホソミドリカスミカメ。

4.研究の詳細

東京都立大学、中央大学、農研機構、国立環境研究所らの研究チームは、気象条件に対する応答がイネとカメムシで異なるのではないかという予測の下、長期観測データと気象データに基づくシミュレーションを組み合わせることで、斑点米の発生メカニズムを検討しました。まず秋田県の農業関係機関の協力の下、県内全域を対象に2003年から2013年までの11年分という長期的なイネの観測データおよび斑点米被害データを一元化しました。このデータを分析した結果、アカスジ、アカヒゲの両種が餌資源として好み、積極的に攻撃を仕掛けるイネの出穂期(イネの茎から穂が出てくる時期:図3)は11年間で基本的に変わっていないことが明らかになりました。

図3.出穂期のイネ。

図3.出穂期のイネ。

続いて、毎日の温度から、対象生物ごとに設定される基準値を超えた温度の合計値によって生物の成長段階を推定する有効積算温度(注2)という考え方に基づいて、イネのデータと同じ期間のアカスジ、アカヒゲの生活史を日別の気象データを用いたシミュレーションによって推定しました。既往研究においてアカスジは第二世代(注3)の成虫期に、アカヒゲは第三世代の幼虫期にイネを積極的に加害することが明らかになっています。そこで、各年のいつ、両種の攻撃期間があったかを推定した結果、両種とも11年間でイネを攻撃する期間が早期化している傾向が見出されました。さらに、これらイネの観測データと推定したカメムシの攻撃期間を組み合わせ、斑点米被害の発生との関係を検討しました。具体的には、既往研究によって各カメムシがイネを積極的に攻撃するとされる出穂後の一定期間、すなわちイネの脆弱期間とカメムシの攻撃期間が一致した年には斑点米が発生するという予想に基づいた統計的な検討を行いました。

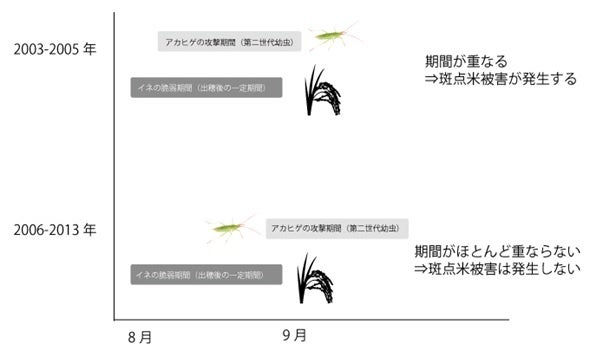

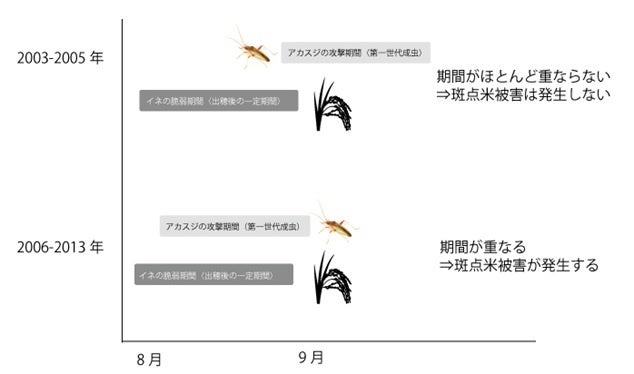

その結果、秋田県においてアカヒゲが優占していた期間(2003年~2005年)は、イネの出穂期とアカヒゲの幼虫期間が重複していた地域で斑点米が発生する傾向が強いこと(図4)、アカスジが優占していた期間(2006年~2013年)においては、イネの出穂期とアカスジの成虫期間が重複している地域で斑点米が発生する傾向が強いことがそれぞれ示されました(図5)。これらの結果は、気象条件に対するイネとカメムシの反応が異なること、その年、地域の気象条件にそれぞれ反応して決まるイネの脆弱期間とカメムシの攻撃期間が一致した場合に、斑点米の被害が発生している可能性を示唆します。

図4.イネの出穂期とアカヒゲホソミドリカスミカメ第三世代の幼虫期間(イメージ)。

図4.イネの出穂期とアカヒゲホソミドリカスミカメ第三世代の幼虫期間(イメージ)。

図5.イネの出穂期とアカスジカスミカメ第二世代の成虫期間(イメージ)。

図5.イネの出穂期とアカスジカスミカメ第二世代の成虫期間(イメージ)。

5.研究の意義と波及効果

既往研究においても、植物と動物では気候変動に対する応答性が異なることは議論されており、その結果として生物間の相互作用も変化しうる可能性が考えられてきましたが、この検証には長期かつ広域的な観測データが必要となるため、実証研究は限られていました。本研究は農作物と有効積算温度によるシミュレーションを組み合わせ、気候変動に応じて生物間の相互作用が実際に変化しうることを実証したものとなります。気象条件はコントロールできませんが、農作物であるイネの成長は栽培スケジュール等を工夫することである程度コントロール可能であるため、将来的にはイネの脆弱期間とカメムシの攻撃期間をずらし、斑点米の発生を防ぐ農法等を確立することが可能になるかもしれません。さらには、将来気候を予測する研究は多々行われているため、これら将来気候の予測結果を利用してカメムシの発生を予測することも可能になるかもしれません。本研究は、斑点米の発生を予測する上で重要な知見になるとともに、現在も進行する気候変動が様々な生物間の相互作用にどう影響するかに対して、一つの重要な示唆を与えてくれるものでもあります。

【用語解説】

注1)斑点米:主にカメムシ類の吸汁によってコメが傷つき、そこから細菌類が入り込んだ後、カビが繁殖することで変色してしまう被害。法律で定められたコメの品質を示す「等級」を大きく低下させ、玄米の買い取り価格を下落させてしまう。

注2)有効積算温度:ある一定の温度以上にならないと成長に対して有効にならない(発育ゼロ点)性質を持つ生物の成長特性から、基準以下の値を除した温度を積算していくという考え方。例えばある日の気温が7度であった場合、発育ゼロ点が5度の昆虫では、積算温度に2を加えることができ、生物種ごとに成熟するまでの積算温度が決まっている。様々な生物について発育ゼロ点や積算温度を求める研究が行われており、今回研究対象とした2種についても明らかになっている。

注3)第二世代:昆虫の世代数。本種らは卵で越冬するので、越冬卵から発生した世代を越冬世代、越冬世代が繁殖して生まれた世代を第一世代、第一世代が繁殖して生まれた世代を第二世代と呼ぶ。

【論文情報】

<タイトル>

“Estimating plant-insect interactions under climate change with limited data.”

<著者名>

Yui Tamura, Takeshi Osawa, Ken Tabuchi, Kazuhisa Yamasaki, Tokumitsu Niiyama, Shigeto Sudo, Yasushi Ishigooka, Akira Yoshioka, Mayura B. Takada

<雑誌名>

Scientific Reports(2022)

<DOI>

10.1038/s41598-022-14625-9