2025年7月30日~8月1日 【場所】長野県伊那市、静岡県焼津市・御前崎市

一般社団法人海と日本プロジェクトin長野は、子どもたちに海と森のつながりを知ってもらい、漁業、林業の課題や海で起きている様々な変化を学んでもらおうと、7月30日(水)、31日(木)、8月1日(金)、海洋学習プログラム「信州カツオ調査隊」を開催しました。「隊員」となったのは、長野県内の異なる小学校から集まった5、6年生20人。地域、学年を越えて交流し、学びを深めました。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

イベント概要

・開催概要

ヘルシーで美味しいと海外でも評価され、ユネスコの「無形文化遺産」にも認定された和食。その和食に欠かせない調味料が鰹節です。カツオが原料の海の産物ですが、実は長野県の森と「深い関係」があります。この余り知られていない海と森のつながりをきっかけにして、児童たちに、長野県伊那市、静岡県焼津市・御前崎市で、林業・漁業の現状や気候変動を学んで、自分たちにできることや未来に向けたメッセージを考えてもらいました。

・日程 7月30日(水)、31日(木)、8月1日(金) 2泊3日

・開催場所 長野県伊那市・静岡県焼津市、御前崎市

・参加人数 長野県内在住の小学5、6年生20人

・協力団体 伊那市50年の森推進課、株式会社やまとわ、焼津鰹節水産加工業協同組合

かつおと燻製の専門店・川直、南駿河湾漁業協同組合

静岡県水産・海洋技術研究所、御前崎渚の交番スマイル

森から海へのリレー 薪を鰹節生産者にプレゼントしよう!

初日の7月30日(水)、全員揃った伊那市の会場で結団式を実施しました。自己紹介し、意気込みを一人ずつ発表。「海の生物が好き。カツオをもっと知りたい」「海と森のつながりを勉強したい」など、ぞれぞれの思いを共有しました。

続いて、訪れたのは伊那市民の森。株式会社やまとわのスタッフを講師に、林業の体験学習をしました。

まず樹齢約70年・高さ約30mのアカマツの伐採を見学。地響きを立てて倒れた瞬間、児童からは自然と拍手が起こりました。そのあと、倒れたアカマツの枝払いやコナラの薪割りに挑戦。ノコギリやクラッカーを使った作業は、多くの子が初体験でしたが、力を合わせて、やり遂げました。

座学の時間には、豊かな海を育む森の働き、その森を守る林業について学びました。林業従事者は長期的には減少傾向。実際に汗を流したこともあり、児童は林業の大変さ、大切さを感じ取っていました。

今回のプログラムでは、児童に重要な「ミッション」を設定しました。それは薪を鰹節の生産者に届けること。焼津の鰹節生産者は、カツオの身を燻して乾燥させるのに、長野県産の薪を使用していています。林業振興を願って、鰹節生産者の組合は長野県に寄付もしています。その「つながり」を知った児童たちは、自分の手で割った薪をたがで括ってもらい、「森から海へのリレー」のバトンとして受け取って、焼津へ向いました。

鰹節づくりを学び、薪をプレゼント

2日目の31日(木)は、カツオと鰹節づくりについて学びを深めました。まず向かったのは焼津鰹節水産加工業協同組合の冷蔵庫。体育館ほどある巨大な施設です。庫内はマイナス30℃。児童は防寒着を着て、高く積まれたコンテナに入った大量の冷凍カツオを間近で見ました。組合の担当者からは、カツオは巻き網の漁船が数週間から1カ月かけて南太平洋で獲ってきたもので、焼津港は遠洋漁業の基地となっていると説明を受けました。

続いて向かったのは鰹節を作る「トマル水産」の工場。大石智之社長の案内で鰹節香る工場に入ると、児童からは「いい匂い」との声が上がりました。大石社長からは、カビ付けをする「枯節」と付けない「荒節」の違いや、一つの身から男節(おぶし)と女節(めぶし)ができることなどの説明を受けました。そのあとは、カツオの身をさばくところから工程をつぶさに教えてもらいました。「枯節」の完成までに、長い場合、半年もかかることを知ると、児童からは驚きの声が上がっていました。

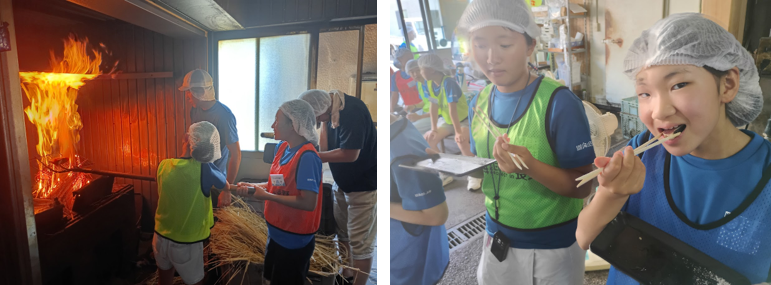

工程の一つ、カツオの身を燻して水分を抜く「焙乾(ばいかん)」で使用されるのが、長野県産のコナラの薪です。児童たちは実際に薪を燃やし、煙で燻される様子を見学しました。大石社長は「寒い信州で育ったコナラは堅く、長く燃えて香りも良い。だから鰹節に長野県の薪は欠かせない。みんなも森を大切にしてください」と呼びかけました。

工場見学の最後、児童たちは「これからもおいしい鰹節を作ってください」と、伊那市から持ってきた薪を大石社長たちにプレゼント。「ミッション」を果たしました。

鰹節、カツオを味わって、海を感じよう

続いて、児童たちは近くの水産加工センターに移動し、鰹節の「削り」に挑戦しました。鰹節は「世界で一番硬い食べ物」。その硬さを確かめつつ、児童は専用の削り器で削り節にしました。多くの児童が初めての体験で、削り器の扱いに苦戦しましたが、削りたては味も香りも抜群で、「おいしい」を連発。そのあと、組合スタッフが作ってくれた出汁も味わいました。

午後は、かつおと燻製の専門店・川直でカツオの「藁焼き体験」をしました。講師は150年続く店の6代目・山口高宏さん。手早くさばいたカツオの身を網に載せ、藁を燃やして一気にあぶります。高く上がる炎と熱気に、児童はびっくりしていました。氷水でしめた身を塩を付けて味わうと、児童はその香ばしさと美味しさに、さらにびっくり。カツオを美味しく食べる伝統の調理法を体感しました。

御前崎港でカツオ漁と競りを学ぶ

3日目の8月1日(金)、早朝の御前崎港に到着。この日は水揚げが少なったため、まず座学を行い、カツオ漁などについて、漁協の池田晃雄さんから説明を受けました。御前崎港は一本釣り漁が盛んで、生カツオの漁獲は静岡県内の7割を占めています。児童は、ビデオで一本釣りの様子を見てから、実際に使われた竿とバケ(疑似餌)を触らせてもらい、漁師さんの奮闘に思いを馳せました。

カツオの他に、サワラやシラスの漁も盛んな御前崎港。しかし、池田さんからは「黒潮の大蛇行」で漁獲が不安定になっていること、海水温の上昇で「磯焼け」が発生し、海藻の復活に取り組んでいることなど、気候変動の影響による課題も語られました。

この日は残念ながらカツオの水揚げはありませんでしたが、名物のシラスが水揚げされ、威勢の良い競りを見学できました。「売り子」の大きな声と独特の言い回しに、児童たちは少々驚いた様子。魚が食卓に届くまでの流れ・仕組みを学びました。

海と森のために… 決意とメッセージを発表

まとめの総合学習発表会では、3日間での気づき・学びををグループごとに話し合い、最後に作文を書いて、全員が発表。「海と森のつながりを他の人たちにも伝えたい」「魚を守るために温暖化を防ぎたい」など、決意やメッセージが力強く読み上げられました。

なお今回のプログラムは、カムチャツカ半島の地震による津波警報・注意報に配慮して、内容の一部を変更しつつ、安全に留意して実施しました。

参加した児童・保護者の声(実施後アンケートより)

●児童

・普段できない体験ができ、最高の3日間でした。

・みんなと仲良く、たくさん勉強できたのでよかった。

・海と山はつながっていることがわかりました。かつおぶしを作る手間にびっくりしました。

・他の魚についても、いろいろ知りたい。環境問題を知りたい。

・地球温暖化の問題を改善していきたい。

●保護者

・配布していただいたノートとメモに、普段の様子からは想像がつかないくらい学習したことが沢山書いて あり、プログラムの内容が興味深いものだったんだなと思いました。

・イベントが楽しかった、面白かっただけではなく、大人になって今回学んだ事を世の中に還元できる、世の中に役に立つ事をしてほしい。そういう大人になってくれると思います。

・子どもから地球温暖化が問題になっている、改善していきたいと言っていて、そんな言葉が出たことに、驚いています。まさに意識が変わったと思います。

<団体概要>

団体名称:一般社団法人 海と日本プロジェクトin長野

URL :https://nagano.uminohi.jp/

活動内容:次世代を担う子供たちを中心に海への親しみ、海を大切にする心を育てる取り組みを推進

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。