日本酒造杜氏組合連合会、日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会とともに中央会及び関係者が参加

全国約1,600の日本の伝統ある酒類(日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりん)メーカーが所属する日本酒造組合中央会(以下、中央会)では、「日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会」(登録無形文化財『伝統的酒造り』のわざの保持団体)及び日本酒造杜氏組合連合会と協力し、「伝統的酒造り」について国連教育科学文化機関(以下、ユネスコ)の無形文化遺産代表一覧表への登録に向けた取り組みをともに行ってきました。登録後も後世へつなぎ継承していくための活動を継続して行っております。

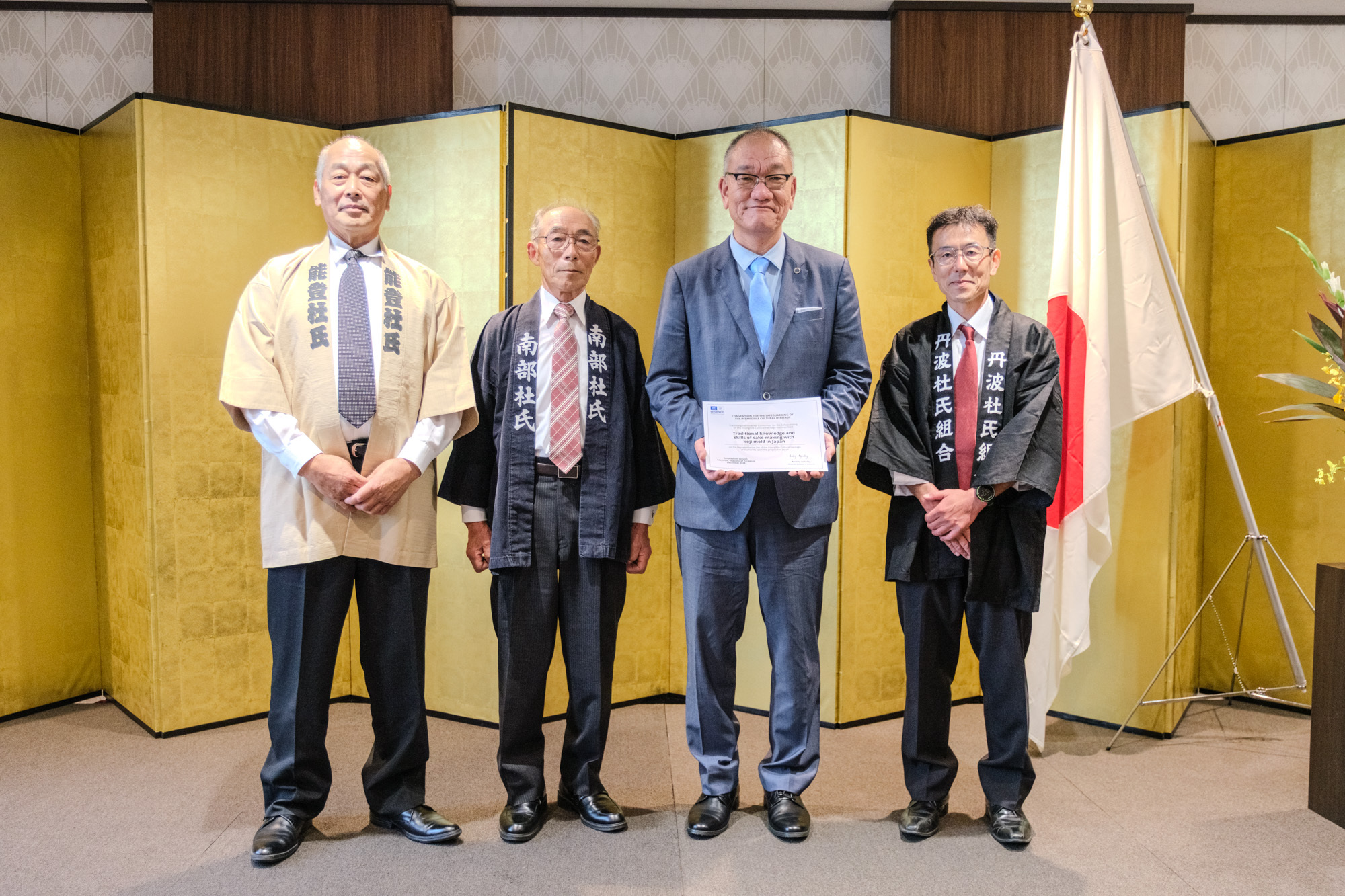

7月18日(金)13時より文化庁が都内でユネスコ無形文化遺産「伝統的酒造り」登録記念式典を開催し、日本酒造杜氏組合連合会(日杜連)、日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会(保存会)とともに中央会及び関係者が参加し、文化庁長官の都倉俊一氏よりユネスコの無形文化遺産に登録された認定書の複製が手渡されました。

伝統的酒造りは、こうじ菌を使い、蒸した米などの原料を発酵させる日本古来の技術であるとともに、日本各地の風土や気候などに合わせて杜氏や蔵人といった酒造りに関わる職人たちの手作業により洗練され、受け継いできました。

本式典の開催に伴い宇都宮仁(うつのみやひとし) 中央会理事からは「ユネスコ無形文化遺産への式典を開いていただき、関係者の皆さまへは大変感謝しております。令和3年に登録無形文化財に登録され、昨年12月にユネスコ無形文化遺産の登録に至ったわけですが、それまでに多くの方の応援を頂きました。登録を機に働いている方々や蔵人のみなさまも誇りを持ったという話もお聞きしておりますし、ご愛飲頂いている方々からもお祝いのコメントを多く寄せて頂いているので、私達もとても嬉しく思っています。」とコメントし喜びと各関係者への感謝の気持ちを語っていました。

■都倉 俊一(とくら しゅんいち) 文化庁長官コメント

みなさま本日は式典にご参加くださりありがとうございます。記念式典をこのように開催できたこと大変嬉しく思っております。伝統的酒造りについては令和3年12月に我が国の登録無形文化財に登録され、昨年12月にユネスコ無形文化遺産代表一覧表に登録されたということになりました。改めて関係者の皆さまには心よりお祝いを申し上げたいと思います。今回登録となった「伝統的酒造り」は、杜氏、蔵人など酒造りに関わる皆様が、こうじ菌を使い各地の気候風土にあわせて長い経験に基づき築き上げてきた技術です。

また、酒造りは多くの人出と強いチームワークが必要なため、造り手や農家を含む地域住民の皆さまとの社会的なつながりが必要となります。社会的な結束を促進してきた事がこのような結果につながっています。

このような我が国が誇る伝統的な文化である酒造りが継承されてきた事は関係各所のたゆまぬ努力によるものと敬意を表したいと思います。いま、インバウンドが3600万人を超えてきいるという時代に、初めて日本に来て日本酒を味わった方が、いかに日本酒を楽しむ経験というものが素晴らしいものであったか、という事を本国に帰って広めていったのだと思います。海外では日本酒の需要が急速に伸びていると聞いています。インバウンドが、先日の政府観光局の発表では2030年には6000万人にもなり、そのうちの半数がリピーターであると聞いています。これは、やはり日本の文化というものが1回で体験・把握できるのもではないほど懐の深いものであるということだと思っています。この典型的なものが長年の知見、伝統によって磨かれてきた文化技術であり、日本の伝統的酒造りは我が国が誇るべき無形文化遺産であると認識しています。ある意味で、これから未来永劫継承していかなければならない大切な我が国の宝であることから、継承者不足などどのように未来に引き継いでいくか、文化庁としても精一杯応援して後世に残すお手伝いをしていきたいと思います。

■小西 新右衛門(こにし しんうえもん) 保存会会長コメント

ただ今、文化庁長官より「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産登録認定書を授与いただきましたこと、この上ない喜びと感激で胸がいっぱいです。幾多の困難を乗り越え、酒造りへの情熱と技術を次世代へと繋いでこられた全国の酒蔵の皆様、細心の注意を払い米などの原料を調整し、こうじ菌や酵母などの微生物と向き合ってこられた杜氏や蔵人の皆様、そして、酒造りを支える農家の方々、伝統的な道具を作り続けてきた職人の方々、さらには日本の酒をご愛飲いただいている消費者の皆様、この「伝統的酒造り」に関わるすべての皆様のたゆまぬ努力と、この文化を愛し育んできた国民の皆様の深い理解と支援があってこそ、今日のこの日を迎えることができました。

また、本日の登録に向けて、多大なるご尽力を賜りました文化庁の皆様、政府関係者の皆様にも、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。皆様の深いご理解とご支援がなければ、この登録は実現しなかったことと存じます。

私たちは、先人たちが守り磨いてきたこの貴重な伝統を、次の世代へと確実に継承していく使命を負っています。そのためには、伝統的な技術や知識の保存・継承はもちろんのこと、現代のニーズに合わせた新たな挑戦も積極的に行い、酒造りの魅力をより一層高めていく必要があります。若い世代がこの伝統に興味を持ち、誇りを持って携われるような環境を整えること。そして、酒造りという営みを通じて、地域社会の活性化にも貢献していくこと。これらが、私たちが果たすべき重要な役割であると認識しています。2013年の「和食」に続き「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産登録は、日本の豊かな食文化が世界に認められた証でもあります。日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりんは、単なる飲料ではありません。それは、地域ごとの風土、歴史、そして人々の暮らしと深く結びつき、食文化の根幹をなすものです。私たちはこれらを「國酒」と呼んでいます。日本の酒造り及び國酒の魅力を世界に向けて発信し、多様な食文化が共存する豊かな地球社会の実現に貢献してまいります。改めて、この度の「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産登録に際し、ご尽力いただいた全ての皆様に感謝を申し上げるとともに、私たちはこの誇りを胸に、未来へ向かってさらなる努力を続けていくことをお誓い申し上げます。

■石川 達也 (いしかわ たつや) 日杜連会長コメント

本日は、「伝統的酒造り」ユネスコ無形文化遺産登録記念式典を開催してくださり、誠にありがとうございます。ユネスコ無形文化遺産登録が決定された政府間委員会の決議文に於いては、酒造りの伝統継承を担ってきた杜氏が「toji」という名称とともに紹介されておりました。私たち酒の造り手にとってこの上なく光栄なことと非常に誇らしく嬉しく感じましたが、同時にその伝統継承の責任の重さをひしひしと感じているところです。 ユネスコ無形文化遺産に登録された酒造りの伝統とは、単なるテクニックやノウハウのことではありません。

酒をつくるの「つくる」の字は「造」です。この「造」には、伝統の精神が表れていると私は考えています。「造」には、その成り立ちからして、「手は尽くしつつも祈る」謙虚さが込められています。つまり本来の酒とは、「作品」ではなく「授かりもの」なのです。

また、私たちの世界には「和醸良酒」(和が良い酒を醸す)という言葉があります。その和は、蔵の中に限りません。お米を作ってくださる農家さん、地域の人たち、お酒を売ったり飲んだりしてくださるみなさん、さまざまな和によって日本の酒造りは支えられており、この和を尊ぶ精神も日本の伝統文化だと思います。そして、これらの精神も含めて継承していくのが、日本の酒造りの伝統なのです。ユネスコ登録されたのは無形の文化遺産ですから、紙の資料や映像として保存すれば良いというわけにはまいりません。その伝統を継承していくのは、あくまで「人」です。したがって、酒造りに意欲ある人がこの道に入り、伝統技術を体得していくことのできる環境を整えることが重要になってきます。杜氏制度の中で人材が養成されていた以前とは違い、現在は、業界全体で人を育て、活かさなければならない時代に入ってきています。そう考えれば、酒蔵同士、杜氏同士は競合する相手ではなく、伝統継承のために協力し合うべき同志だと言えます。この度の登録を機に酒造業界がより一層一体感を持ち、日本の財産である伝統的酒造りを守り、つないでいきたいものです。

終わりに、私たちの酒造りの伝統や文化を支えてくださっている関係各位に、より一層のご支援を賜りますようお願いを申し上げます。