土壌劣化や気候変動といった、環境変化に対応する新たな"フードシステム”を2030年までに構築

「今までにない視点で、農業のまだ見ぬ価値を発見し、社会に共有し続ける」ことをミッションに、2021 年に創業した次世代農業ベンチャー・株式会社BG(東京都目黒区 ※以下当社)は、深刻な環境・経済的課題に直面する日本の農業、そして持続可能性が危ぶまれる食の未来を守るため、人にも地球にもよりよい次世代の農業へシフトする、“土” を起点とした新しい食と農の運動「Next Green Revolution(ネクストグリーンレボリューション)」を始動します。

“おいしい” が地球と持続可能な未来を育む。そんな社会の実現に向けて、食べ手とつくり手をつなぐ「食べる革命|Next Green Vegetables(ネクストグリーンベジタブル)」と「つくる革命|Next Green Method(ネクストグリーンメソッド)」という2 つの事業を軸に、これからの環境変化に対応した、人と地球がともに持続できる未来のフードシステムの構築を、2030 年までに目指します。

持続可能な農業への第一歩は、“土”からはじまる

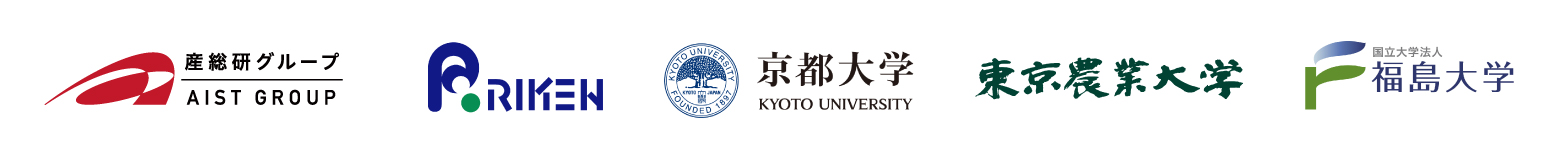

半世紀前、科学技術の力によって収穫量を飛躍的に増やし、食糧難に苦しむ国や地域を救った“緑の革命”。その革命は確かに世界の農業に大きな恩恵をもたらしました。しかし今、地球規模で土壌劣化や気候変動、農業資材の高騰といった課題が深刻化し、収穫量や品質の低下により農業経営は危機に直面しています。さらに、温暖化や水質汚染、生態系への悪影響など、地球環境への負荷も高まり続けています。

こうした課題の解決に向けて、“収穫量”、“おいしさ”、“環境への配慮” のすべてを諦めない、“トレードオフのない農業” を数十年に渡り実践してきた全国の農家を訪ね歩く中で、共通の鍵となっていたのが“土” の存在です。どの農家も、畑の土を自然界が本来持っている多様な土壌生態系に近づけることで、野菜はよりおいしく、健康に育ち、安定した収穫へとつながっていました。また、それは農業を

より環境負荷の少ない取り組みへと変えることにも寄与しています。

課題の背景にある分断と

“土”を起点にした2つのソリューション

農業経営の危機の背景にあるのが、“食べ手とつくり手の分断”です。

おいしく健康な野菜をつくることは、いい土づくりから始まります。しかし今の生産から流通、消費に至るまでの全体のフードシステムでは、食べ手がつくり手の取り組みや想いを十分に知ることができず、限られた情報の中で野菜を選ばざるを得ない状況にあります。その結果、農家の努力や工夫が適正に評価されにくく、いい土づくりに取り組む意義や価値が見出しにくい構造が続いていたのです。

これらの構造的な課題を解決するために、実践者である篤農家をはじめ、国立研究機関や大学の研究者など、日本の農業における第一人者たちの知見を結集し、数年にわたるリサーチと基礎研究を重ね開発したのが、日本初※1、“おいしい理由” が見える野菜ブランド「Next Green Vegetables」と、“おいしく育つ土” をつくるワンストップソリューション「Next Green Method」です。

1. 日本初、“おいしい理由”が見える野菜ブランド

「Next Green Vegetables」

自然界の多様な生態系に近い”いい土”で育った、おいしく、健康な野菜。それが日本で初めての、“おいしい理由” が可視化された野菜ブランド「Next Green Vegetables」です。土がちがうから、おいしさもちがう。土が健康だから、野菜も健康。“土を選ぶこと” が野菜を選ぶという新たな価値観を育み、“土” にこだわるおいしい野菜を、次の時代のスタンダードへと変えていきます。

「Next Green Vegetables」では、土壌の価値を可視化する仕組み「Agri LCA+」により評価・選定された、全国のおいしい理由が見える野菜を、食べ手にもつくり手にも適正な価格で、小売店、社食、給食など、さまざまな日常へとお届けします。さらに、「Next Green Method」によってつくられる“いい土”から育ち、「Agri LCA+」の基準をクリアした野菜が順次ラインナップに加わる予定です。

「Next Green Vegetables」は、大手小売店や百貨店でのポップアップ販売を経て、2025 年秋に正式にローンチ。都内を中心に全国の小売店での展開を拡大してまいります。おいしく健康な野菜を食べることが、サステナブルな農業を応援し、その想いがまた新たなおいしさとなって還ってくる。それは“食べることが、未来を育てる” ということ。そんなおいしい循環があたりまえになる社会の実現を目指します。

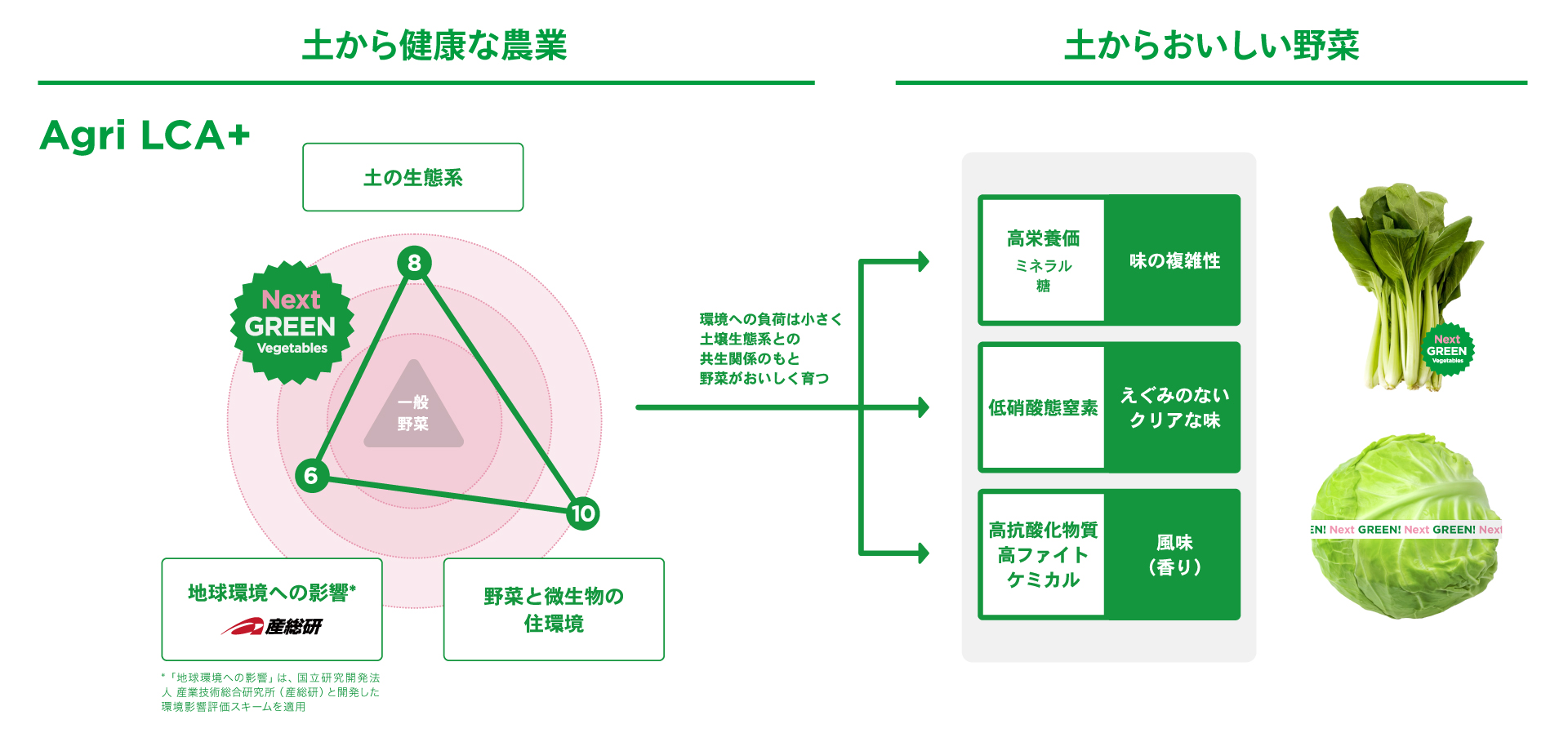

1-1. 土壌の価値を可視化する、

日本初の評価指標「Agri LCA+」

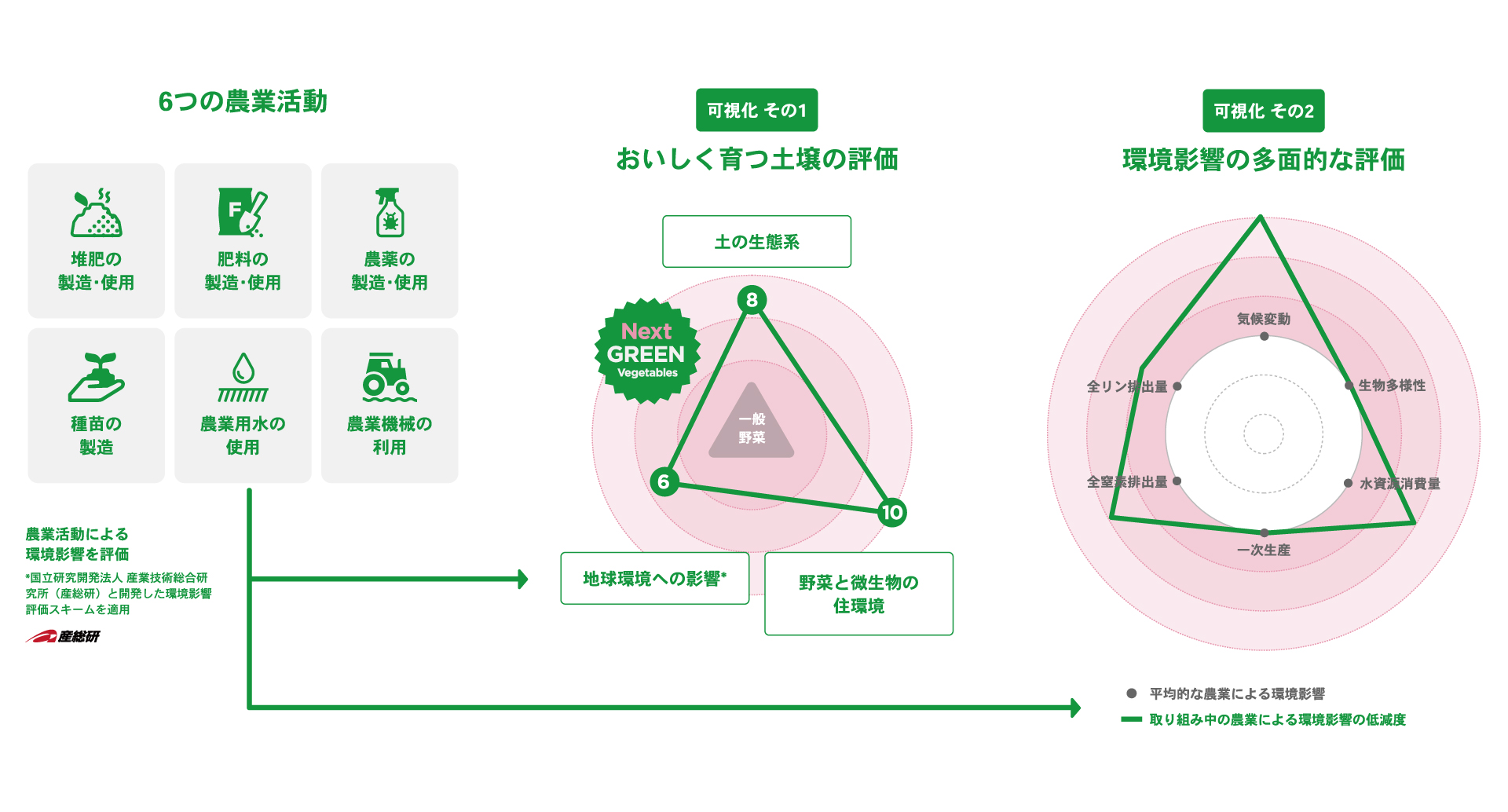

日本初※2 の“土壌の価値” を可視化する仕組み「Agri LCA+」。農業の営み全体を総合的に評価し、土の生態系や野菜と微生物の住環境、地球環境への影響などの指標を通じて、野菜のおいしさや健康、環境影響評価といった観点から、目的に応じて多角的に“土壌の価値” を可視化します。地球環境への影響については、国立研究開発法人 産業技術総合研究所(産総研)とともに開発した環境影響評価スキームを活用しています。「Agri LCA+」は、これからの時代にふさわしい、本質的な“いい農業”、“いい土” のあり方を示す新たな指標として、食べ手とつくり手の共通のものさしとして機能することを目指します。「Next Green Vegetables」では、以下の3 つの観点から評価を行い、“おいしい理由”として一般野菜との違いを定量的に可視化します。

-

土の生態系|土をつくる多様な生態系の働きを高める取り組みの評価

-

野菜と微生物の住環境|作物や微生物にとって健全で住みよい土壌環境づくりへの取り組みの評価

-

地球環境への影響|気候変動、生態系保全、水資源など、地球規模での環境影響を多面的に評価

2. 誰もが100年続く農業経営へのシフトを叶える

ワンストップソリューション「Next Green Method」

おいしく育つ土をつくる「Soil Solution(ソイルソリューション)」、その土壌の価値を可視化する「Agri LCA+」、さらに、その好影響を価値に変換し、農家に経済的リターンとして還元することで土づくりを資金的に支える「Next Green Credit(ネクストグリーンクレジット)」。この3 つのソリューションをワンストップで提供するのが、「Next Green Method」です。

“土から健康な農業へ” というビジョンのもと、高収益でリスク耐性が高く、地球環境にとってもいい畑へのシフトを、私たちの食を支えるつくり手とともに、3年で実現することを目指します。

このメソッドの社会実装は、日本の農業基地である北海道からスタート。その後、関東甲信越、九州をはじめ、全国へと展開していきます。また、メソッドによってつくられる“いい土” で育ち、「Agri LCA+」の基準をクリアした野菜は、「Next Green Vegetables」として適正な価格で販売され、農業経営をより持続的で安定したものへのシフトします。

Next Green Methodを通じて、生まれるさまざまなベネフィット

■収益性の高い畑へ

■リスク耐性の高い畑へ

■Agri LCA+で証明された環境価値の高い畑へ

2-1. 誰もがどこでも

“おいしく育つ土”をつくる「Soil Solution」

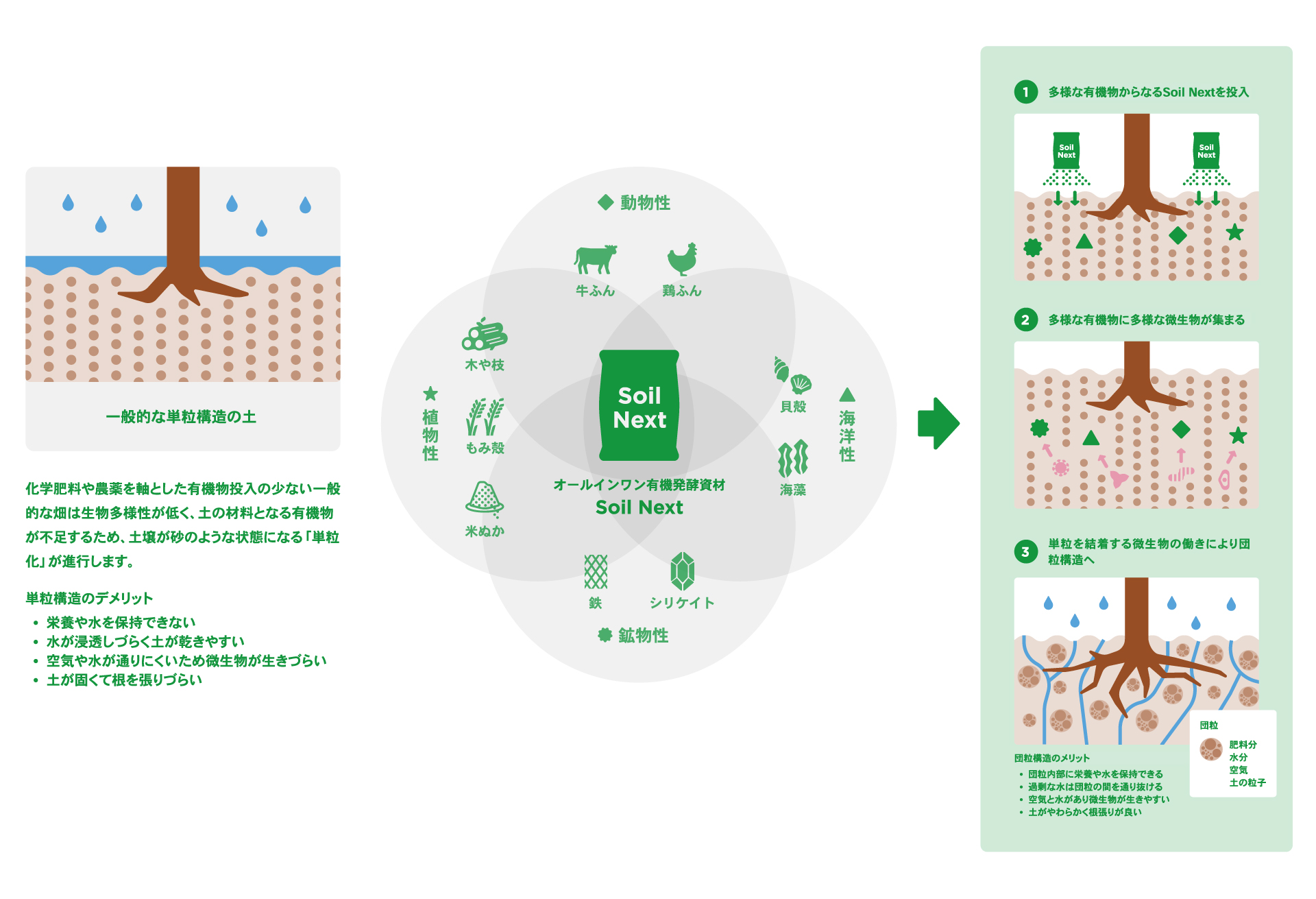

「Soil Solution」は、自然界の多様な有機物とミネラルを発酵させた独自のオールインワン有機発酵資材「Soil Next(ソイルネクスト)」を軸に、畑の土を自然界本来の多様な土壌生態系へと近づけていく農法です。「Soil Next」を年に一度畑に散布することで、自然界の多様な生態系を短期間で土壌に再現し、収量をしっかり維持しながら、野菜をよりおいしく健康に育てることが可能になります。また、土壌そのものも地球環境への負荷が小さい状態へと変えていきます。2024年より、北海道での製造を開始しており、道内の有力農家で活用が進んでいます。

2-2. 食べ手とつくり手、双方にとって「いい農業」を示す指標「Agri LCA+ 」

「Agri LCA+」は、土壌の持つ価値を多角的に可視化することを可能にした、日本初の農業評価指標です。食べ手が野菜を選ぶ際の“おいしさ” や“健康” の根拠として活用されるだけでなく、農業という営み全体を評価し、地球環境への配慮、おいしさ、収量といった多様な観点から、よりよい農業を見える化します。その指標は、これからの時代に求められる本質的な“いい農業” や“いい土” を定義する新たな基準となることを目指します。

「Agri LCA+」は、2025 年よりヤンマーホールディングス株式会社(ヤンマーe スター株式会社)で活用されており、バイオ式コンポスターによる食品廃棄物の分解・再利用といった資源循環の取り組みにおける環境評価指標としても機能しています。

2-3. 日本初、“おいしい”が環境価値になる

新しいカタチのクレジット「Next Green Credit」

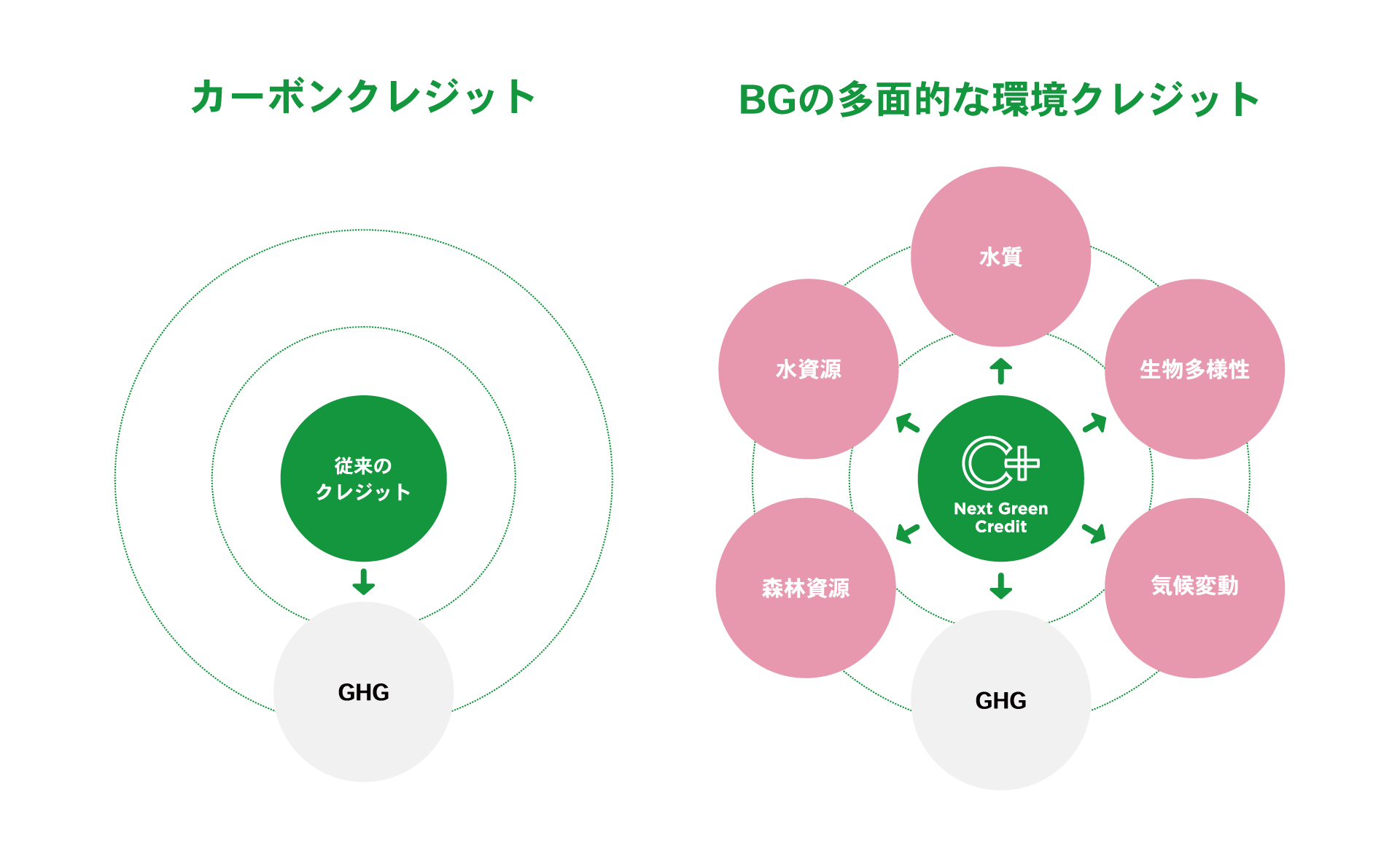

「Next Green Credit」は、脱炭素の枠を超え、“おいしく育つ土づくり”がもたらす多面的な好影響を価値化する、日本初※3の環境クレジットです。従来評価がされていなかった水質や生物多様性などの要素も含めて、土づくりが生み出す本質的な価値を定量的に表現します。温室効果ガス(GHG)の排出削減・吸収量は、ISO14064-2の規格に基づいて算定され、水質や生物多様性などその他の環境影響については、国立研究開発法人 産業技術総合研究所(産総研)とともに開発した環境影響評価スキームを用いて算定されます。その後、ISO14065認証を有する第三者機関による厳格な検証を経て、正式なクレジットとして発行されます。企業に販売されたクレジットの収益は、農家に還元される仕組みです。このクレジットは、生活者が享受するおいしい食と、購入企業の事業による環境貢献の接点として機能し、東京建物株式会社や日鉄興和不動産株式会社などでは、すでに自社事業に組み込む形での購入・活用が決定しており、2025年秋に初回のクレジット創出・販売を予定しています。

Next Green Creditとは

日本初、脱炭素にとどまらない

農業の多面的な環境影響を価値化

「Next Green Credit」は、脱炭素の枠を超え、「おいしく育つ土づくり」がもたらす多面的な好影響を価値化する、日本初の環境クレジットです。従来評価がされていなかった水質や生物多様性などの要素も含めて、土壌のもつ本質的な価値を定量的に表現します。

* プロジェクトによるGHG排出削減・吸収量は国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構からの技術アドバイスを受けて開発。また、GHG以外の環境影響は、国立研究開発法人 産業技術総合研究所(産総研)と開発した環境影響評価スキームを適用。

Next Green Creditの仕組み

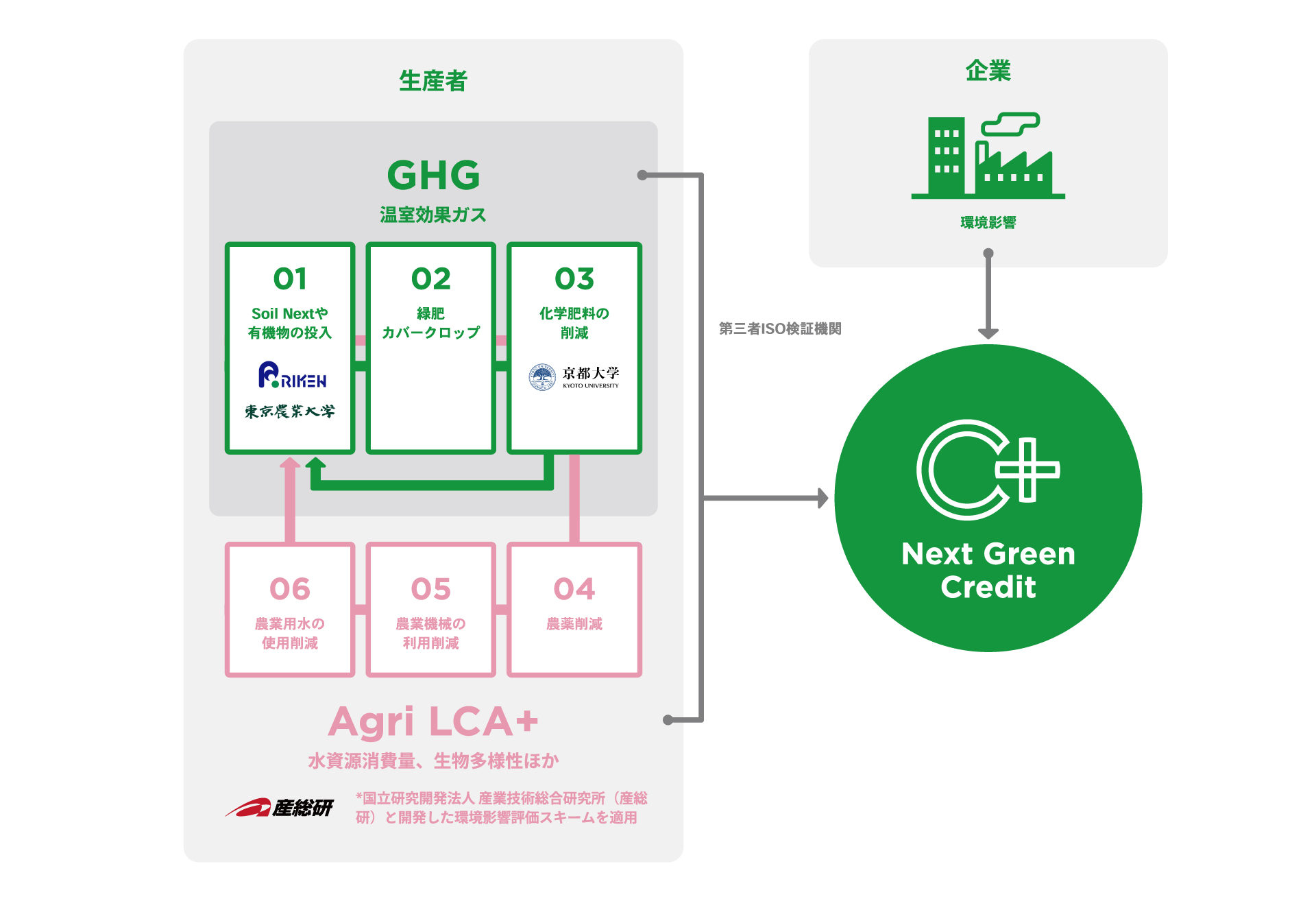

1. さまざまな農業活動がクレジットを創出

有機物の投入、化学肥料や農薬の削減、農業機械の利用削減など、土から健康な農業を目指すさまざまな農業活動によって生まれた価値が環境クレジットとして算出されます。

2. 国際規格ISO認証を受けた信頼性の高い仕組み

GHGの排出削減・吸収量は国際規格ISO14064-2に基づいて算定され、その他の環境影響は国立研究開発法人 産業技術総合研究所(産総研)と共に開発した環境影響評価スキームによって算定されます。第三者機関によるGHG排出削減・吸収量の検証後にBG がクレジットを創出、企業に販売し、その収益を農家に還元します。

3. クレジットの多様な価値が事業シナジーを創出

「Next Green Credit」は、生活者が享受するおいしい食と、購入企業の事業による環境貢献の接点として、企業価値向上に寄与します。そして、それが農業や食、土や水も守るサステナブルな未来を支えることにつながります。

業界を代表する企業との連携

当社は、企業のさまざまな課題解決や経済と環境が両立する新しいビジネスモデルの開発に向けて、農業を通じた多様なソリューションを提供し、企業とともに「Next Green Revolution」を推進していきます。ヤンマー、東京建物、日鉄興和不動産など、業界を代表するパートナー企業との取り組みがすでに始まっており、農業の枠を超えた共創によって、「Next Green Revolution」の実現を目指しています。

■ヤンマーホールディングス株式会社(ヤンマーeスター株式会社)

農業転換支援 × オフセット

食品廃棄物を分解し資源循環サイクルを実現するバイオ式コンポスター「YC100」の導入による環境影響の変化を、「Agri LCA+」によって可視化。これによって、バイオ式コンポスターが、物理的な資源循環を生むだけでなく、気候変動や水資源、生物多様性に対しても好影響をもった環境価値の高い商品であることを証明しました。

今後ヤンマーは、当社と連携し「YC100」で処理後の生成物のより高品質な堆肥化に取り組むなど、資源循環に貢献するソリューション提案を強化します。

■東京建物株式会社

野菜利用 × オフセット

2026年2 月に竣工予定の東京駅直結の大規模複合施設「TOFROM YAESU TOWER」において、「Next Green Revolution」と連携した取り組みを展開。オフィスワーカーのウェルビーイング向上及び、「Regenerative City Tokyo」の実現を目指します。同年秋にオープン予定の共用フロア「Wab.」内の共用社員食堂では、「Next Green Credit」を活用し、カーボンニュートラルな社食を実現。「Next Green Vegetables」を食材として使用し、つくり手の取り組みや想いを日常的に伝えることで、オフィスワーカーがおいしい体験や学びを得ながら、その一食一食が農業支援や環境貢献につながる。そんな人と地球に健康的な、これまでにない新たな社食の開発を進めています。さらに、農家が「Wab.」を訪れる、あるいはオフィスワーカーが生産地を訪問するなど、人の交流と移動を促進することで、都市と地方の双方に新しい価値を創出するエコシステムを構築。「Next Green Revolution」の推進をともに目指します。

■日鉄興和不動産株式会社

資源循環 × オフセット

日鉄興和不動産の住宅事業にて推進する、開発敷地に自生している既存樹木を積極的に再利用する取り組み「緑の循環プロジェクト」において、伐採を余儀なくされる既存樹木を有機発酵資材「Soil Next」の技術を活用して農業資源化し、資源の循環を図る取り組みで連携。また、その農業資源の利用から生まれる「Next Green Credit」を同社が購入することにより、マンション開発に伴う環境負荷の一部を、“緑の循環” の中で企業として責任を持って還元します。さらに、CSA(地域支援型農業)の仕組みを通じて、同資源の利用農家とマンション入居者をつなぎ、農業体験といった新たな住民サービスにつなげます。本スキームは、東京都練馬区の「リビオ光が丘ガーデンズ」でスタートし、今後は住宅事業に限らず当社が手がけるさまざまな開発においても導入を進め、農業領域における緑の循環を広げていきます。

BGの企業向けソリューションメニュー

-

農業支援(Soil Solution)|土づくりによる次世代の農業への転換支援

-

資源循環(Soil Next)|事業・地域の有機廃棄物の資源化・農業活用

-

環境影響可視化(Agri LCA+)|事業の環境影響の可視化

-

事業ブランディング(Next Green Credit)|環境クレジットの活用による農業支援・環境貢献

-

野菜利用|Next Green Vegetablesの活用

-

CSA|生活者が農業に関わる体験

日本全国の農家との連携

新しい食と農の運動「Next Green Revolution」のもとに、未来への想いを共有する全国の農家を結集。「Next Green Vegetables」と「Next Green Method」という二つの実践的なソリューションを通じて、土を起点に、持続可能な農業の輪を広げます。

2030年、

まったく新しいフードシステムの構築へ

今、気候変動や土壌劣化の影響により、農業生産の不安定化が進み、生産、流通、消費に至るまで、フードシステムのあらゆる段階に打撃を与え始めています。私たちBG は、食べ手とつくり手、双方の視点に立ち、農業から食卓までを一気通貫で支えるソリューションを提供することで、これからの環境変化に対応し、人にも地球にもよりよい、まったく新しいフードシステムの構築・実現を2030 年までに目指します。

株式会社BGについて

株式会社BG は、「BLACK TO GREEN|今までにない視点で農業のまだ見ぬ価値を発見し、社会に共有し続ける」ことをミッションに掲げる次世代の農業ベンチャーです。“土” を起点に、“つくり手”と“食べ手”をこれまでのような分断された存在ではなく、共にサステナブルな未来をつくる共同体としてつなぐ、そんな新たな時代のフードシステムを生み出すために、2021 年に創業しました。

農業とは、人と自然の共生によってはじめて成り立つものです。だからこそ、自然に学び、先人たちが築いてきた知恵への敬意を土台にしながら、既成概念にとらわれないアイデアでつくり手と食べ手をつないでいきます。そして、農業が持つさまざまな価値・・・例えば文化的、経済的、環境的な価値を、広く世の中のみなさんと共有しながら、未来へ向けて農業全体をアップデートすることを目指します。

【設立】和5年2月15日(令和3年4月創業)

【所在地】

・本社:東京都目黒区上目黒5-18-11

・北海道支店 :北海道帯広市東2条南13丁目19

・北海道資材製造拠点 :

- 北海道深川市一已町字一已2405-23

- 北海道中川郡本別町蘭別486-1

【代表取締役】富松 俊彦、武部 有希

【資本金】300万円

【事業】

1. 農業の研究開発、ソリューション販売およびコンサルティング業務

2. カーボンクレジットの開発・売買、及びカーボンオフセットに関するコンサルティング

3. 農産物のブランディング、生産、加工及び販売

1.2025 年7 月時点自社調べ。国内で販売される野菜ブランドにおいて、野菜が育てられた土壌の価値を可視化し販売するのは当社が初

2. 2025 年7 月時点自社調べ。地球環境への影響も含めて土壌の価値を多角的に可視化する仕組みは当社が初

3. 2025 年7 月時点自社調べ。国際規格ISO の認証の取得、並びにサプライチェーン全体の温室効果ガス排出削減・吸収量、水資源消費量や生物多様性影響などの環境影響を価値化するクレジットは当社が初