米の水稲栽培で発行したカーボンクレジットをインバウンド旅行者に消費してもらう地域循環型

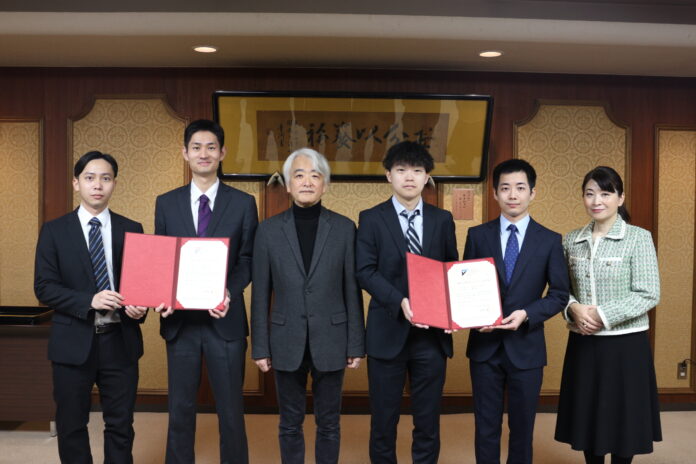

くにたちビジネスサポートセンターKuni-Bizが支援する一橋大学の学生ベンチャーで、企業間で温室効果ガスの削減量や排出権を売買する仕組みの「カーボンクレジット」発行を支援する株式会社Jizoku(代表・片岡慶一郎)はこのたび、一橋大学で初となる「一橋大学発ベンチャー」の称号を認定され、1月17日に称号授与式が行われました。

Jizokuは代表の片岡(経済学部卒)が、学生時代の活動をもとに創業。二酸化炭素など温室効果ガスの排出権取引の仕組みであるカーボンクレジットでも、農業を対象にしたクレジットの発行を専門にする企業です。世界的な脱炭素のトレンドの中、カーボンクレジットの発行を支援する企業も増えています。しかしJizokuでは、農業をターゲットにし、発行したクレジットの収益を地域活性化を行っている団体などに寄付をして、地方創生を促進させることを特徴としています。こうした取り組みをしている発行支援会社はまだ国内にいません。

また、将来的には秋田県湯沢市で、同市の農家のメタンガス排出削減の取り組みで発行されたカーボンクレジットを、地域の宿泊施設や旅行業と連携してインバウンド旅行者に購入してもらうという「地域循環型」のクレジット発行と消費という、全国でも例を見ないユニークな枠組みを模索中です。

株式会社Jizoku Webサイト https://jizoku-inc.com/

カーボンクレジット創出分野では初の「地域循環型」を模索

Jizokuの代表の片岡は、一橋在学中にカーボンクレジットを活用した農村活性化について研究しており、研究を実証に移すためゼミのメンバーと一般社団法人Coを設立。卒業後に、農業など一次産業に特化したカーボンクレジット創出支援企業「株式会社Jizoku」を設立しました。Jizokuは、「誰もが美味しいごはんを食べ続けられる世界を作る」を理念に、食糧生産機能のほかに脱炭素機能もある農業に注目し、カーボンクレジットの創出支援を行っています。

具体的には、米の生産者が水稲栽培で米を生産する際、途中で田んぼの水を抜いて土壌を乾かす作業である「中干し」を一定期間延長することで、メタンの排出の削減をします。そのメタンの削減分を算定し、削減分をカーボンクレジットとして⺠間企業に販売する仕組みで、農家にとっての副収入にもなりえます。

地球温暖化などの環境問題の解決を目指して、多くの企業がカーボンニュートラルの実現へ向けて対策に取り組んでいます。カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量から吸収量・除去量を差し引き、全体で実質ゼロにすることです。その際に「カーボンクレジット」を用いることで、取り組みを実施しやすくするため、クレジットには近年世界的に注目が集まっています。

Jizokuの特徴は、農業に特化したクレジット創出だけでなく、大手企業が購入したこのクレジットにより生まれたお金の一部を、その地域に寄付をし、地域活性化に従事する団体などに寄付を行う点です。これまで富山県黒部市と射水市で実績があり、こうした活動をしているクレジット創出支援会社は日本でもありません。また、「地域循環型」として、秋田県湯沢市では、米農家の中干し延長で発行したクレジットを同市の宿泊施設や旅行業を通じてインバウンド旅行者に購入してもらう仕組みも湯沢市などと連携して模索中です。

Jizokuの理念である「誰もが美味しいごはんを食べ続けられる世界を作る」を実現するために、日本各地の農家と連携して、カーボンクレジットの創出と活用をすすめていきたいと思っています。

大学とベンチャーとの連携を促進。大学からの支援も実施する「一橋大学発ベンチャー」

今回の一橋大学の制度は、大学の教職員・学生等が起業したベンチャー企業に対して「一橋大学発ベンチャー/一橋大学発学生ベンチャー」の称号を授与し、大学とベンチャー企業との関係を明確にし、大学とベンチャー企業との連携を通じて、研究成果などを社会に発信することを目的に、2024年12月に設立されたものです。Jizokuはその第一号で、称号記を授与された企業には、ロゴマークやインキュベーション施設の利用、広報協力、本学施設の住所による商業登記を可能にするなどの支援が大学から得られます。